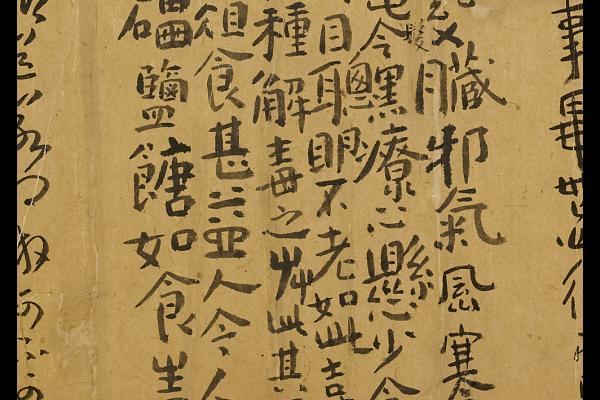

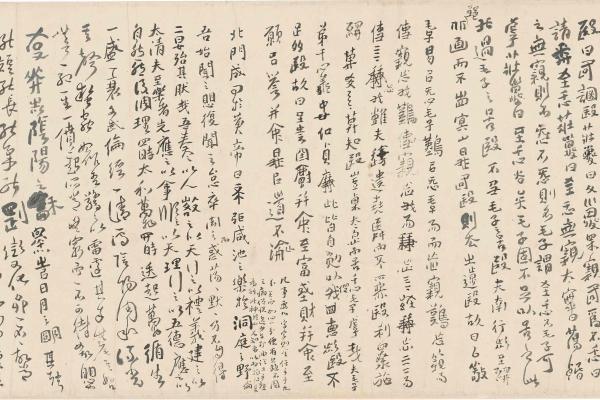

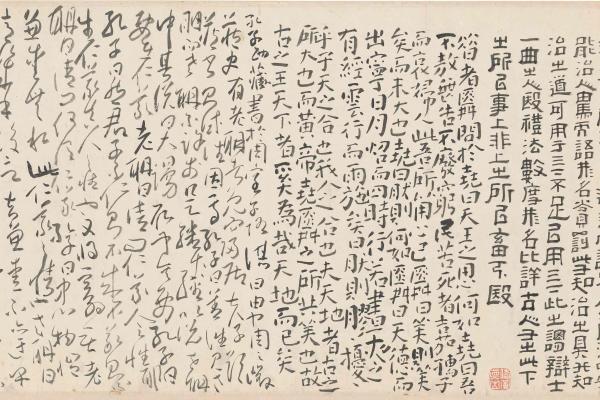

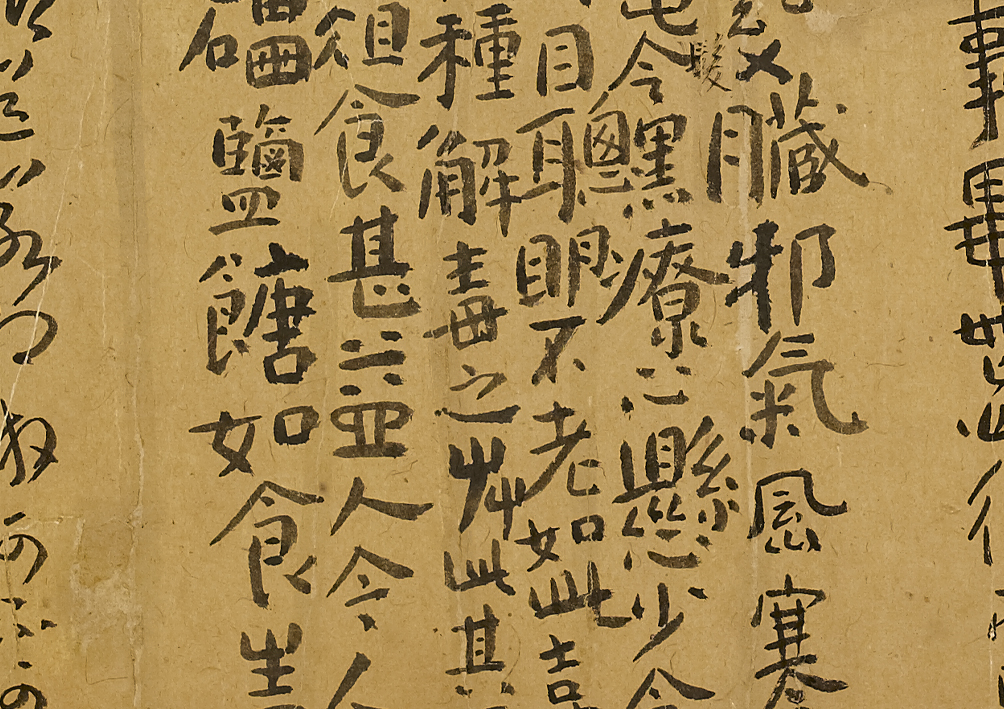

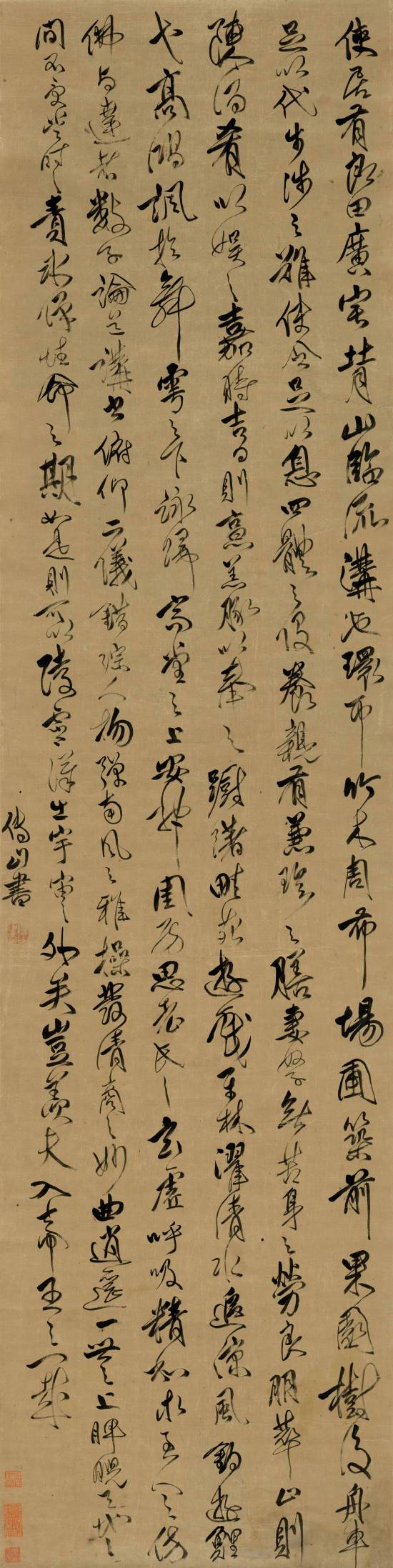

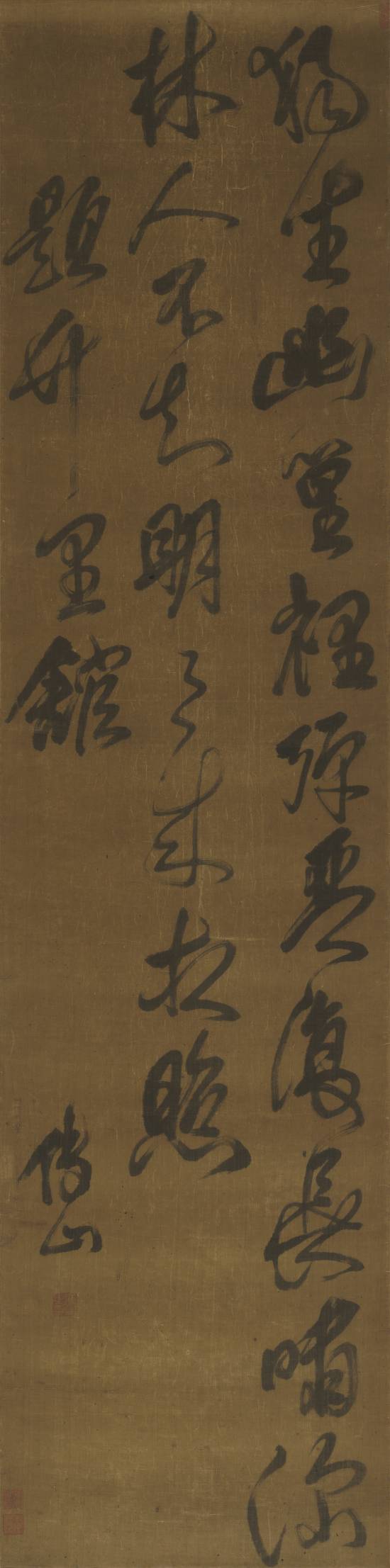

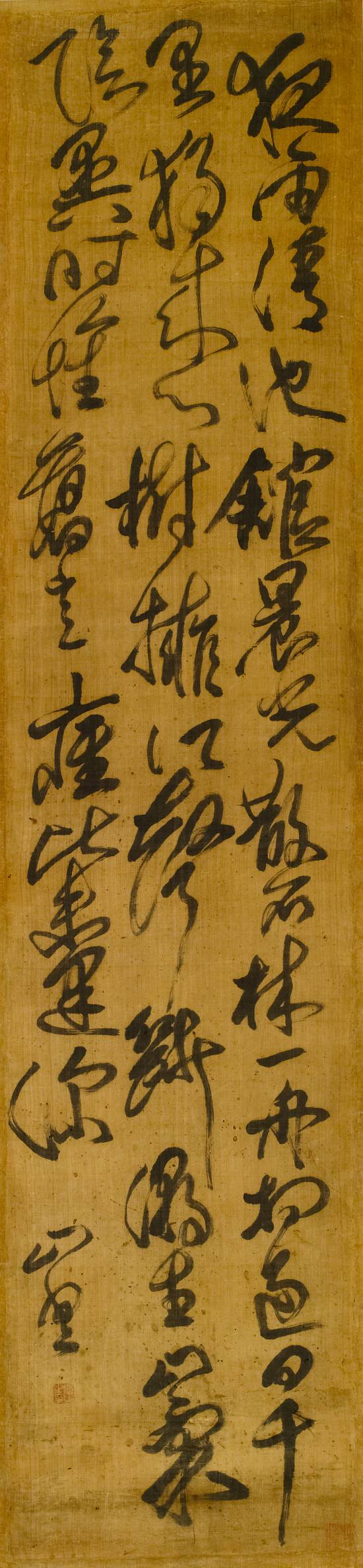

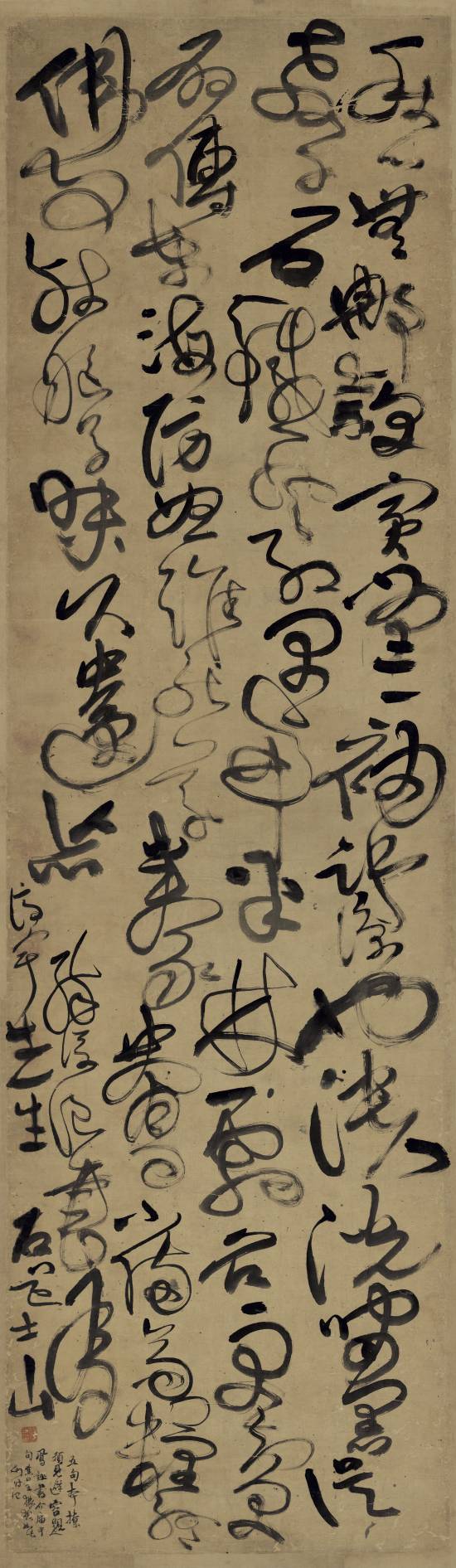

傅山《嗇廬妙翰-莊子》卷 31 x 610.5 cm

傅山《嗇廬妙翰》

戴之莊紫阿果花園有楊昆弟勸曳春屧,逶迤入香林,雪片歷落,胭支莓莓,綴花未侈也。丹崖老子夷睨之,眼花、耳花、鼻花、舌花、身花、意花,根塵識十八花陣。若花有言,令卬以死,老子即能斫頭陷胸死花下,尚榮落英為馬革。浣花翁之詩“不是愛花即欲死”,卬為翻之“只為愛花不怕死”。日之夕矣,迷留沒亂,抱懷而反,如傷別離。開敷一切樹花夜神揶揄:“卬若不愛花。若真愛花,死之可也。何待花有言,責死乃死也。”卬憮然,即其負心之人哉。

丹崖雨中,老親作餛飩噉山,山隹四五十歲老大漢,精眉白眼,飽粗糲過日尚不可,况飽此廢費乎?有味面食,潤溢生死,不敢閑嚼。寫《莊子》一篇,義有明而為《注》蔽哉,隨寫隨注,敢謂注之皆得,直不敢空吃餛飩耳。故盡其愚意所及,而食其力也。之意也,令兒輩知。

天地雖大,其化均也;萬物雖多,其治一也;人卒雖眾,其主君也。君原於德而成于天,故曰,玄古之君天下,無為也,天德而已矣。以道觀言,而天下之君正;以道觀分,而君臣之義明;以道觀能,而天下之官治;以道泛觀,而萬物之應備。故通於天地者,德也;行於萬物者,道也;上治人者,事也;能有所藝者,技也。技兼於事,事兼于義,義兼于德,德兼於道,道兼于天。故曰:古之畜天下者,無欲而天下足,無為物而萬物化,淵靜而百姓定。記曰:“通於一而萬事畢,無心得而鬼神服。”

白蒿,《爾雅》:“蘩,由胡。”《本經》:“經治五臟邪氣,風寒濕痹,補中益氣,長毛髮令黑,療心懸,少食常饑。久服輕身,耳目聰明不老。”如此嘉卉,何憚長噉?鹿食九種解毒之草,此其五。孟詵曰:“生挼醋淹為菹,食甚益人。今人采之,共麵蒸為磈礌,鹽糖如食姓,皆爽。”

夫子問於老聃曰:“有人治道若相倣,可不可,然不然。辯者有言曰:‘離堅白若縣㝢。’若是則可謂聖人乎?”老聃曰:“是胥易技系,勞形怵心者也。執留之狗成思,猿狙之便自山林來。丘,予告若,而所不能聞與而所不能言:凡有首有趾、無心無耳者眾;有形者與無形無狀而皆存者盡無。其動止也,其死生也,其廢起也,此又非其所以也。有治在人。忘乎物,忘乎天,其名為忘己。忘己之人,是之謂入於天。”

“有首有趾”至“盡無”數句義頗難解,而子玄之“首趾猶終始也”“無心無耳言其自化”之注,是何說也?注郭且莫提,注莊何在?

三人行而一人惑,所適者猶可致也,惑者少也;二人惑則勞而不至,惑者勝也。而行也以天下惑,予雖有祈嚮,其不可得也。不亦悲乎!大聲不入里耳,《折楊黃花》,則嗑然而笑。是故高言不止于眾人之心,至言不出,俗言勝也。以二缶吟惑,而所適不得矣。而今也以天下惑,予雖有祈嚮,其庸可得耶?知其不可得也而強之,又惑也!故莫若釋之而不推。不推,誰其比憂?

如此則不但舜無過,武王亦無過。豈止武王,禮數法度,應時而變,聖人有不得已焉者耶!井田之不可復於後,無再莫想矣。而采儒,津津道之學。采儒者,又津津而道之,真可笑矣。然其意未嘗不善,天下不依而久,欲之,只有孤其善意,多謝而已。

厲之人夜半生其子,遽取火而視之,汲汲然惟恐其似已也。

郭注:“厲,惡人也,言天下皆不願相惡,其為惡,或迫於苛役,或迷而失性耳。然迷者自思復,而惡者自思善。故我無為,而天下化。”其說甚蔽,本自承大愚大惑而及此言。厲人,人自知耳。其所謂惡者,貌邪?心邪?貌醜而冀其子之美也,有之矣。若真惡人之生子,則唯恐不蛇不狼濟其惡也,豈有不願者哉?父惡而子少殺焉,其父不知其為福也,而病其劣,虞其人之仇我而漁肉之。且有一本不傳秘惡經,日夜提牖之矣。然不知其心術之足以殺其子,尚無待於人之漁肉也,而已醢之矣。

《南華·天運》

楊五哥、七哥持此卷子要書,村橋無筆久矣。禿穎老腕,儘者結構。

“天其運乎?地其處乎?日月其爭於所乎?孰主張是?孰維綱是?孰居無事推而行是?意者其有機緘而不得已邪?意者其運轉而不能自止耶?雲者為雨乎?雨者為雲乎?孰隆施是?孰居無事淫樂而勸是?風起北方,一西一東,有上仿偟。孰噓吸事?孰居無事而披拂是?敢問何故?”巫咸祒曰:“來,吾語女。天有六極五常,帝王順之則治,逆之則凶。九洛之事,治成德備,臨照下土,天下戴之,此謂上皇。”

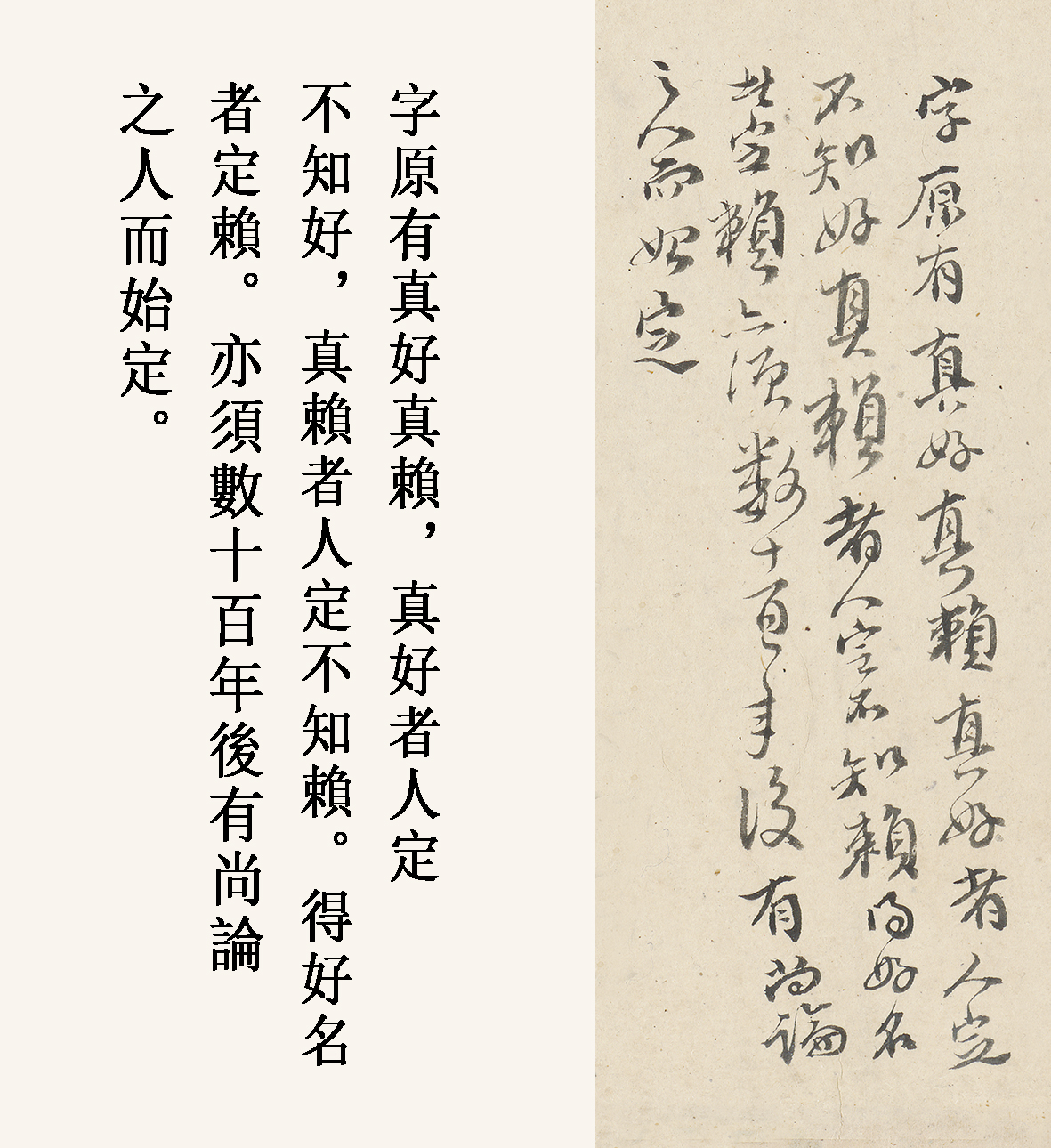

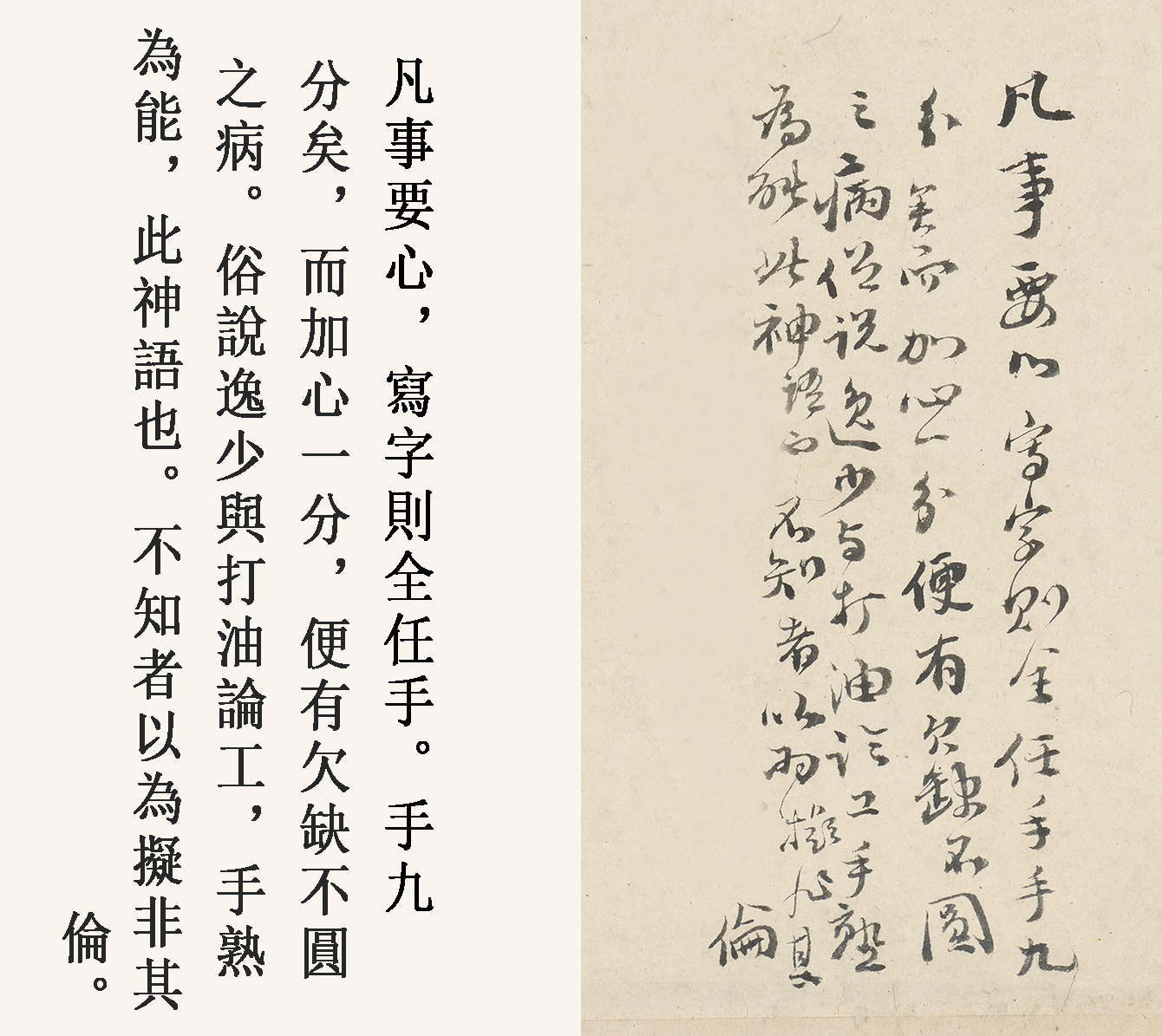

字原有真好真賴,真好者人定不知好,真賴者人定不知賴。得好名者定賴。亦須數十百年後有尚論之人而始定。

商太宰問仁于莊子。莊子曰:“虎狼,仁殹。”曰:“何謂殹?”莊子曰:“父子相親,何為不仁?”曰:“請問至仁。”莊子曰:“至仁無親。”太宰曰:“蕩聞之,無親則不愛,不愛則不孝。謂至仁不孝,可乎?”莊子日:“至仁尚矣,孝固不足以言之。此非過孝之言殹,不及孝之言殿。夫南行者至於郢,北面而不見冥山,是何殹?則去之遠殹。故曰:以敬孝易,以愛孝難;以愛孝易,而忘親難;忘親易,使親忘我難;使親忘我易,兼忘天下難;兼忘天下易,使天下兼忘我難。夫德遺堯、舜而不為殹,利澤施於萬世,天下莫知殹,豈直大息而言仁孝乎哉!夫孝悌仁義、忠信貞廉,此皆自勉以役我其德者殹,不足多殹。故曰:至貴,國爵並安;至富,域財並安;至願,名譽並安。是以道不渝。”

凡事要心,寫字則全任手。手九分矣,而加心一分,便有欠缺不圓之病。俗說逸少與打油論工,手熟為能,此神語也。不知者以為擬非其倫。

北門成問於黃帝曰:“帝張《咸池》之樂於洞庭之野,吾始聞之懼,復聞之怠,卒聞之而惑,蕩蕩默默,乃不自得。”帝曰:“女殆其然哉!吾奏之以人,徵之以天,行之以禮義,建之以太清。夫至樂者,先應之以人事,順之以天理,行之以五德,應之以自然,然後調理四時,太和萬物。四時迭起,萬物循生;一盛一衰,文武倫經;一清一濁,陰陽調和,流光其聲;蟄蟲始作,吾驚之以雷霆;其卒無尾,其始無首;一死一生,一僨一起;所常無窮,而一不可待。女故懼也。吾又奏之以陰陽之龢,燭之以日月之明。其聲能短能長,能柔能剛,變化齊一,不主故常;在谷㒼谷,在阬㒼阬;塗隙守神,以物為量。其聲揮綽,其名高明。是故鬼神守其幽,日月星辰行其紀。吾止之於有窮,流之於無止。子欲慮之而不能知也,望之而不能見也,逐之而不能及也。儻然立於四虛之道,倚於槁梧而吟:‘(心窮乎所欲知,)目[知]窮乎所欲見,力屈乎所欲逐,吾既不及,已夫!’形充空虛,乃至委蛇。女委蛇,故怠。吾又奏之以無怠之聲,調之以自然之命,故若混逐而叢生,林樂而無形,布揮而不曳,幽昏而無聲。動於無方,居於窈冥;或謂之死,或謂之生;或謂之實,或謂之榮;行流散徙,不主常聲。世疑之,稽於聖人。聖也者,達於情而遂於命也。天機不張而五官皆備。此之謂天樂,無言而心說。故有焱氏為之頌曰:‘聽之不聞其聲,視之不見其形,充滿天地,苞裹六極。’女欲聽之而無接焉,而故惑也。樂也者,始於懼,懼故;吾又次之以怠,怠故遁;卒之於惑,惑故愚:愚故道,道可載而與之俱也。”

吾看畫,看文章詩賦,與古今書法,自謂別具神眼,萬億品類不可逃。每欲告人此旨,而人罔然。此識真正敢謂千古獨步,若呶呶焉,近於病狂。然不呶呶焉亦狂,而卻自知所造不逮所覺。

孔子西遊於衛,顏淵問於師金曰:“以夫子之行為奚如?”師金曰:“惜乎!而夫子其窮哉!”顏淵曰:“何殹?”師金曰:“夫芻狗之未陳殹,盛以篋衍,巾以文繡,尸祝齊戒以將之。及其既陳殹,行者踐其首脊,蘇者取而爨之而已。將復取而盛以篋衍,巾以文繡,遊居寢臥其下,彼不得夢,必且數眯焉。今而夫子亦取先王己陳芻狗,聚弟子遊居寢臥其下。故伐樹於宋,削跡於衛,窮於商周,是非其夢耶?圍於陳蔡之間,七日不火食,死生相與鄰,是非其眯耶?夫水行莫如用舟,而陸行莫如用車。以舟之可行於水殹,而求推之於陸,則沒世不行尋常。古今非水陸與?周魯非舟車與?今蘄行周於魯,是猶推舟於陸殹!勞而無功,身必有殃。彼未知無方之傳,應變物而不窮殹。且子獨不見夫桔槔者乎?引之則俯,舍之則仰。彼,人之所引,非引人殹,故俛仰而不得罪於人。故夫三皇五帝之禮義法度,不衿於同而衿於治。故譬三皇五帝之禮義法度,其猶楂梨橘柚耶?其味相反而皆可於口。故禮義法度者,應時而變者殹。今取猨狙而衣之以周公之服,彼必齕齧挽裂,盡去而後慊。觀古今之異,猶猨狙之異乎周公也。故西施病心而顰其里,其里之醜人見而美之,歸亦奉心而顰其里。其里之富人見之,堅閉門而不出;貧人見之,挈妻子而去之走。彼知美顰而不知顰之所以美。惜乎,而夫子其窮哉!”

顰字諸體無此法。吾偶以橫目置賓之中,亦非有意如此,寫時忘先豎目,既矣而悟,遂爾其法。

孔子行年五十有一而未聞道,乃南之沛見老聃。老聃曰:“子來乎?吾聞子,北方之賢者殹,子亦得道乎?”孔子曰:“未得殹。”老子曰:“子惡乎求之哉?”曰:“吾求之於度數,五年而未得殹。”老子曰:“子又惡乎求之哉?”曰:“吾求之於陰陽,十有二年而未得。”老子曰:“然。使道而可獻,則人莫不獻之於其君;使道而可進,則人莫不進之於其親;使道而可以告人,則人莫不告其兄弟;使道而可以與人,則人莫不與其子孫。然而不可者,無它殹,中無主而不止,外無正而不行。由中出者,不受於外,聖人不出;由外入者,無主於中,聖人不穩。名,公器殹,不可多取。仁義,先王之蘧廬也,止可以一宿而不可久處。觏而多責。古之至人,假道於仁,托宿於義,以遊逍遙之虛,食於苟簡之田,立於不貸之圃。逍遙,無為殹;苟簡,易養也;不貸,無出殹。古者謂是采真之遊。以富為是者,不能讓祿;以顯為是者,不能讓名。親權者,不能與人柄。操之則慄,舍之則悲,而一無所鑒,以窺其所不休者,是天之戮民殹。怨、恩、取、与、諫、教、生、殺,八者,正之器殹,唯循大變無所湮者為能用之。故曰,正者,正殹。其心以為不然者,天門弗凱矣。”

“操則慄,舍則悲”,二語形容親權之鄙,良足發笑。

孔子見老聃而語仁義。老聃曰:“夫番糠眯目,則天地四方易位矣;蚊虻噆膚,則通昔不寐矣。夫仁義憯然,乃憤吾心,亂莫大焉。吾子使天地無失其樸,吾子亦放風而動,總德而立矣,又奚傑傑然,若負建鼓而求亡子者耶!夫鵠不日浴而白,烏不日黔而黑。黑白之樸,不足以為辯;名譽之觀,不足以為廣。泉涸,魚相與處於陸,相呴以濕,相濡以沫,不若相忘於江湖。”

孔子見老聃歸,三日不談。弟子問曰:“夫子見老聃,亦將何規哉?”孔子曰:“吾乃[見]今於是乎見龍!龍,合而成體,散而成章,乘乎雲氣而養乎陰陽。予口張而不能嗋,予又何規老聃哉?”子贛曰:“然則人固有尸居而龍見,雷聲而淵默,發動如天地者乎?賜亦可得而觀乎?”遂以孔子聲見老聃。

老聃方將倨堂而應,微曰:“予年運而往矣,子將何以戒我乎?”子贛曰:“夫三王五帝之治天下不同,其係聲名一殹。而先生獨以為非聖人,如何哉?”老聃曰:“小子少進!子何以謂不同?”對曰:“堯授舜,舜授禹。禹用力而湯用兵,文王順紂而不敢逆,武王逆紂而不肯順,故曰不同。”老聃日:“小子少進,余語女三王五帝之治天下。黃帝之治天下,使民心一,民有其親死不哭而民不非殹。堯之治天下,使母心寴,母有為其寴殺其殺而民不非殹。舜之治天下,使母心競,民孕婦十月生子,子生五月而能言,不至乎孩而始誰,則人始有夭矣。禹之治天下,使民心變,人有心而兵有順,殺盜非殺人,自為種而天下耳,是以天下大駭,儒墨皆起。其始作有倫,而今乎婦,女何言哉!余語女:三皇五帝之治天下,名曰治之,而亂莫甚焉。三皇之知,上悖日月之明,下睽山川之精,中墮四時之施,其知憯于【上厂下蠆】蠆之尾,鮮規之獸,莫得安其性命之情者,而猶自以為聖人,不可恥乎?其無耻殹!”子貢蹴蹴然立不安。

孔子謂老聃曰:“丘治《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》六經,自以為久矣,孰知其故矣,以奸者七十二君,論先王之道而明周、邵之跡,一君無所鉤用。甚矣夫!人之難說殹!道之難明耶?”老子日:“幸矣,子之不遇治世之君殹!夫六經,先王之陳跡殹,豈其所以跡哉!今子之所言,猶跡殹。夫跡,履之所出,而跡豈履哉!夫白鶂之相視,眸子不運而風化;蟲,雄鳴於上風,雌應於下風而化;類,自為雌雄,故風化。姓不可易,命不可變,時不可止,道不可壅。苟得於道,無自而不可;失焉者,無自而可。”孔子不出三月,復見曰:“丘得之矣。烏鵲孺,魚傅沫,細要者化,有弟而兄啼。久矣夫丘不與化為人!不與化為人,安能化人!”老子日:“可,丘得之矣!”

《天道》。篇次居《天運》篇之前。

天道運而無所積,故萬物成;帝道運而無所積,故天下歸;聖道運而無所積,故海內服。明於天,通於聖,六通四辟於帝王之德者,其自為也,昧然無不靜者矣。聖人之靜也,非曰靜也善,故靜也;萬物無足以饒心者,故靜也。水靜則明燭須眉,平中準,大匠取法焉。水靜猶明,而況精神?聖人之心靜乎!天地之鑒也,萬物之鏡也。夫虛靜恬淡寂寞無為者,天地之平而道德之至,故帝王聖人休焉。休則虛,虛則實,實者倫矣。虛則靜,靜則動,動則得矣。靜則無為,無為也,則任事者責矣。無為則俞俞,俞俞者,憂患不能處,年壽長矣。夫虛靜恬淡寂寞無為者,萬物之本也。明此以南嚮,堯之為君也;明此以北面,舜之為臣也。以此處上,帝王天子之德(也);以此處下,玄聖素王之道也。以此退居而閑遊,江海山林之士服;以此進而撫世,則功大名顯而天下一也。

靜而聖,動而王,無為也而尊,樸素而天下莫能與之爭美。夫明白於天地之德者,此之謂大本大宗,與天和者也。所以均調天下,與人和者也。與人和者,謂之人樂;與天和者,謂之天樂。莊子曰:“吾師乎!吾師乎!䪠萬物而不為戾,澤及萬世而不為仁,長於上古而不為壽,覆載天地、雕刻萬物而不為巧,此之謂天樂。”故曰:‘知天樂者,其生殹天行,其死殹物化。靜而與陰同德,動而與陽同波。’故知天樂者,無天怨,無物累,無人非,無鬼責。故曰:‘其動也天,其靜也地,一心定而王天下;其鬼不祟,其魂不疲,一心定而萬物服。’言以虛靜推於天地,通於萬物,此之謂天樂。天樂者,聖人之心以畜天下殹。”

此法質樸似漢之此法遺留少矣。《有道碑》僅存典刑耳。

夫帝王之德,以天地為宗,以道德為主,以無為為常。無為也,則用天下而有餘;有為也,則為天下用而不足。故古之人貴夫無為也。上無為也,下亦無為也,是下與上同德,下與上同德則不臣;下亦有為也,上亦有為也,是上與下同道,上與下同道則不主。上必無為而用天下,下必有為為天下用,此不易之道也。故古之王天下者,知雖落天地,不自慮也;辯雖彫萬物,不自說也;能雖窮海內,不自為也。天不產而萬物化,地不長而萬物育,帝王無為而天下功。故曰莫神於天,莫富於地,莫大於帝王。故曰帝王之德配天地。此乘天地,馳萬物,而用人群之道也。

本在於上,末在於下;要在於主,詳在於臣。三軍五兵之運,德之末也;賞罰利害,五刑之辟,教之末也;禮法度數,形名比詳,治之末也;鐘鼓之音,羽旄之容,樂之末也;哭泣衰絰,降殺之服,哀之末也。此五末者,須精神之運,心術之動,然後從之者也。末學者,古人有之,而非所以先也。君先而臣從,父先而子從,兄先而弟從,長先而少從,男先而女從,夫先而婦從。夫尊卑先後,天地之行也,故聖人取象焉。天尊地卑,神明之位也;春夏先,秋冬後,四時敘也。萬物作化,萌區有狀,盛衰之殺,變化之流也。夫天地至神,而有尊卑先後之敘,而況人道乎!宗廟尚親,朝廷尚尊,鄉黨尚齒,行事尚賢,大道之[敘](序)也。語道而非其敘,非道也;語道而非其道者,安取道!

是故古之明大道者,先明天而道德次之,道德已明而仁義次之,仁義已明而分守次之,分守已明而形名次之,形名已明而因任次之,因任已明而原省次之,原省己明而是非次之,是非已明而賞罰次之。賞罰已明而(愚知)處宜,貴賤履位;仁賢不肖襲情,必分其能,必由其名。以此事上,以此畜下,以此治物,以此修身。知謀不用,必歸其天,此之謂太平,治之至也。故《書》曰:“有形有名。”形名者,古人有之,而非所以先也。古之語大道者,五變而形名可舉,九變而賞罰可言也。驟而語形名,不知其本也;驟而語賞罰,不知其始也。倒道而言,迕道而說者,人之所治也,安能治人!驟而語形名賞罰,此有知治之具,非知治之道;可用於天下,不足以用天下,此之謂辯士,一曲之人殹。禮法數度,形名比詳,古人有之,此下之所以事上,非上之所以畜下殹。

昔者舜問於堯曰:“天王之用心何如?”堯曰:“吾不敖無告,不廢窮民,苦死者,嘉孺子而哀婦人。此吾所以用心已。”舜曰:“美則美矣,而未大也。”堯曰:“然則何如?”舜曰:“天德而出寧,日月照而四時行,若晝夜之有經,雲行而雨施矣。”(堯)曰:“然則膠膠擾擾乎!子,天之合也;我,人之合也。”夫天地者,古之所大也,而黃帝堯舜之所共美也。故古之王天下者,奚為哉?天地而已矣。

孔子西藏書於周室。子路謀曰:“由聞周之徴藏史有老聃者,免而歸居,夫子欲藏書,則試往因焉。”孔子曰:“善”。往見老聃,而老聃不許,於是繙十二經以說。老聃中其說,曰:“大謾,願聞其要。”孔子曰:“要在仁義。”老聃曰:“請問,仁義,人之性邪?”孔子曰:“然。君子不仁則不成,不義則不生。仁義,真人之性也,又將奚為矣?”老聃曰:“請問,何謂仁義?”孔子曰:“中心物愷,兼愛無私,此仁義之情也。”老聃曰:“意,幾乎後言!夫兼愛,不亦迂乎!無私焉,乃私也。夫子若欲使天下無失其牧乎?則天地固有常矣,日月固有明矣,星辰固有列矣,禽獸固有群矣,樹木固有立矣。夫子亦放德而行,循道而趨,已至矣。又何偈偈乎揭仁義意,若擊鼓而求亡子焉?夫子亂人之性也!”

士成綺見老子而問曰:“吾聞夫子聖人也,吾固不辭遠道而來願見,百舍重趼而不敢息。今吾觀子,非聖人也。鼠壤有餘蔬,而棄妹,不仁也。生熟不盡於前,而積斂無崖。”老子漠然不應。士成綺明日復見,曰:“昔者,吾有刺於子,今吾心正卻矣,何故也?”老子曰:“夫巧知神聖之人,吾自以為脫焉。昔日,子呼我牛也而謂之牛,呼我馬也而謂之馬。苟有其實,人與之名而弗受,再受其殃。吾服也恒服,吾非以服有服。”士成綺鴈行避影,履行遂進,而問:“修身若何?”老子曰:“而容崖然,而目衝然,而顙頯然,而口闞然,而狀義然,似繫馬而止也。動而持,發也機,察而審,知巧而覩於泰,凡以為不信。邊竟有人焉,其名為竊。”

夫子曰:“夫道,於大不終,於小不遺,故萬物備。廣廣乎其無不容也,淵乎其不可測也。形德仁義,神之末也,非至人孰能定之!夫至人有世,不亦大乎,而不足以為之累。天下奮柄而不與之偕,審乎無假而不與利遷,極物之真,能守其本,故外天地,遺萬物,而神未嘗有所困也。通乎道,合乎德,退仁義,賓禮樂,至人之心有所定矣。”

世之所貴道者書也,書不過語,語有貴也。語之所貴者意也,意有所隨。意之所隨者,不可言傳也,而世因貴言傳書。世雖貴之哉,(我)猶不足貴也,為貴非其貴也。故視而可見者,形與色也;聽而可聞者,名與聲也。悲夫,世人以形色名聲為足以得彼之情!夫形色名聲果不足以得彼之情,則知者不言,言者不知,而世豈識之哉?

桓公讀書於堂上,輪扁斲輪於堂下,釋椎鑿而上,問桓公曰:“敢問公之所讀者何言邪?”公曰:“聖人之言也。”曰:“聖人在乎?”公曰:“已死矣。”曰:“然則君之所讀者,古人之糟魄已夫!”桓公曰:“寡人讀書,輪扁安得議乎!有說則可,無說則死。”輪扁曰:“臣也以臣之事觀之。斲輪,徐則甘而不固,疾則苦而不入。不徐不疾,得之於手而應於心,口不能言,有數存焉於其間。臣不能以喻臣之子,臣之子亦不能受之於臣,是以行年七十而老斲輪。古之人与其不可傳也死矣,然則君之所讀者,古人之糟魄也夫!”

莊子外篇義之奧宎,去內篇遼矣,而文句則信難釋者,往往見本顯明無隱,而卻之其所扭捩而鳴之。子玄之注苟有實,而名弗受,再受其殃是也。

(按:粗體文字為《莊子‧天地篇》原文)

賞析

晚明以來,此長卷便是書法史上最奇特難解的孤絕之作,不僅混一了大小楷、草、行、篆、隸等書,期間還不時出現大量奇奧的古體字,傅山自己臆造的異體字,以及各類金文鼎篆等字。文字內容可分成二十六段。第一段雜記,楷書為主。第二段雜記,行書。第三段莊子天地篇的部分以及傅山注,真草隸篆各體兼具。第四段處方籤,莊子天地篇部份,以及傅山注,行草。第五段莊子天地篇部分,以及傅山注,前半段雜體書 ,後半段行草。第六段莊子天地篇部分,以及傅山注,楷行書。第七到十五段莊子天運篇部分,行草。第十六到二十五段天道篇部分,雜體書。第二十六段莊子內外篇批評,楷書。這整件書蹟,楷書部分有兩種風格,一種是帶有篆隸的結構,因為傅山是文字學家,所以敢寫出這一種新奇的樣式。第二種,是有顏真卿的風格,因為對傅山而言,書品等同於人品,傅山非常仰慕顏真卿忠義的氣節。在字形的結構上,無論是楷書,或是行草書,傅山採取點畫不相接,但是結構穩定,符合「能支離勿輕滑、寧直率勿安排」的美學思想。內容大部分抄錄《莊子》。傅山曾加入山西汾州軍抗清,失敗後,於順治十年移居太原土堂村,隨身行李只帶著《南華經》(即《莊子》的別稱)。他曾經以小楷寫《莊子》的〈逍遙遊〉、〈人間世〉、〈外物〉等篇。傅山是明清之際山西一地淵博學者及個性突出之思想家,精通《莊子》,其註解《莊子》多採眉批方式,也常作主觀的批判,在此卷當中,更搭配以多種書風結字,呈顯出傅山的思想內涵。

釋文白話詳解:

《莊子.天地》

天地雖大,其化均也;萬物雖多,其治一也;人卒雖眾,其主君也 。君原於德而成於天。故曰:玄古之君天下,無為也,天德而已矣。 以道觀言而天下之君正;以道觀分而君臣之義明;以道觀能而天下之 官治;以道泛觀而萬物之應備。故通於天地者,德也;行於萬物者, 道也;上治人者,事也;能有所藝者,技也。技兼於事,事兼於義, 義兼於德,德兼於道,道兼於天。故曰:古之畜天下者,無欲而天下 足,無為而萬物化,淵靜而百姓定。《記》曰:「通於一而萬事畢, 無心得而鬼神服。」

天地遼闊,有哪一處不顯示出變化的跡象呢?變化是普遍的。萬物繁雜,有哪一種不活躍在自得的狀態呢?自得是相同的。軍民眾多,有哪一個不隸屬於國王的旗下呢?國王是至高的。國王要具備人德,方可在位。國王要順從天道,方能成功。所以我說,遠古的大酋長統率天下,無為而治,內具人德,外順天道,如此而已。

順從天道,就是堅持道的觀點。輿論的傾向歪斜了,用道的觀點去糾正。君臣的關係混淆了,用道的觀點去澄清。政府的功能阻滯了,用道的觀點去理順。自然的生態失衡了,用道的觀點去調整。必須內具人德,方能外順天道。所以,貫通宇宙的是道,貫通社會的是德,貫通萬物的是義。萬物的存在有其合理性,這就是義。行政工作自上而下,這就是事。工作能力有所專長,這就是技。技,附麗於事。事,取決於義。義,受轄於德。德,符合於道。道,通行於宇宙間一切事物之中。所以我還要說,遠古的大酋長照料天下,注重修德學道。他們自己廉潔無欲,所以百姓自給自足。他們自己瀟灑無事,所以萬物自盛自衰。他們自己沉靜無嘩,所以社會自守自穩。

我理出頭緒,該這樣說:「國王無力,大道歸一,萬事順利,天下安謐。國王無欲,大德完善,百姓恬淡,鬼神稱讚。」

夫子問於老聃曰:「有人治道若相放,可不可,然不然。辯者有言 曰:『離堅白,若縣寓。』若是則可謂聖人乎?」老聃曰:「是胥易技系,勞形怵心者也。執留之狗成思,猿狙之便自山林來。丘,予告若,而所不能聞與而所不能言:凡有首有趾、無心無耳者眾;有形者與無形無狀而皆存者盡無。其動止也,其死生也,其廢起也,此又非其所以也。有治在人。忘乎物,忘乎天,其名為忘己。忘己之人,是之謂入於天。」

孔子請教老聃說:「有兩位先生討論堅白論,他們的主義簡直風馬牛。這個說行的,那個說不行。這個說是的,那個說不是。雄辯的那個說,堅白絕對可以分析開來,此理不闡自明,好比日月經天,抬頭就能望見。弱辯的這個說不贏。請你回答我,雄辯的那個該是聖人吧?」

老聃說:「你說的那個倒很象衙門裡供職的小吏,工作勞累,心情緊迫,他那一技之長恰似一條繩子,把自己捆綁在辦公桌,想調調不走,想辭辭不掉,死了才給鬆綁。堅白論就是捆他的繩子,死了才得解脫。狗能防盜被拘留,捆在門口眼含愁,悲哉不自由。山中猿猴能騰跳,一條鐵鏈頸上套,進城逗人笑。孔丘啊,有些話你顯然從未聽過,也從未講過,我來告訴你吧。這個世界上絕大多數人有腦袋有腳板,就是不長心肝又缺耳朵。你同他們講理,他們無耳可聽取。你同他們講道,他們無心可開竅。看得見的是人形,看不見的是天道。集形與道於一身的,他門中間一個也沒有。他們與道無緣嘛。他們活動了,結果停止了。他們死亡了,結果新生了。他們作廢了,結果再起了。這些結果全是他們想不到的。努力求治治不好,是人為。無為而治治好了,是天道。忘掉人為,忘掉天道,也就是說,忘掉人事,忘掉天理,你能這樣,便能忘掉你自身了。所謂吾喪我,亦即如此。連自身的存在都坐忘了,你便冥合天道了。」

三人行而一人惑,所適者,猶可致也,惑者少也;二人惑則勞而不至,惑者勝也。而今也以天下惑,予雖有祈向,不可得也。不亦悲乎!大聲不入於里耳,折楊、皇荂,則嗑然而笑。是故高言不止於眾人之心;至言不出,俗言勝也。以二缶鐘惑,而所適不得矣。而今也以天下惑,予雖有祈向,其庸可得邪!知其不可得也而強之,又一惑也!故莫若釋之而不推。不推,誰其比憂!

三個旅伴,一個迷路,也能走到目的地,因為迷路的是少數。如果兩個迷路,就要枉受跋涉之苦,走不到目的地了,因為糊塗蟲占了大多數。當今天下爬滿了糊塗蟲,我雖然在這裡搖旗帶路,怎奈他們看不見啊,於事無補。可悲的現實,可悲的孤獨。聽窗外,漆園秋風搖萬木,此情向誰訴!

我向世俗訴嗎?俗耳聽不進古樂。鄙俚惡俗的小調《折楊柳》《花兒開》一唱,他們就舒心的哈哈笑了。我的高論,他們聽了,左耳進,右耳出,不掛在心上。真話不能出線,鄙話奪得冠軍。他們分不清真話與鄙話,分不清銅鐘與瓦缽,當然走不到目的地了。我重複說一遍,當今天下爬滿了糊塗蟲,我雖然在這裡搖旗帶路,他們怎么能跟隨我走呀!明明曉得糊塗蟲們不跟我走,我還站在這裡堅持搖旗,可見天下又增加一條糊塗蟲。最好還是撒手不管,不管就不管,誰去自討麻煩!

厲之人,夜半生其子,遽取火而視之,汲汲然唯恐其似己也。

有個長得很醜的人,他的妻子在半夜生了孩子,他急忙取火燭跑去仔細端詳,生怕孩子也長得醜。

參考資料:《莊子‧天地篇》

解題

本卷抄錄雜記、《莊子‧天地篇》及傅山自注、《莊子‧天運篇》部分、《莊子‧天道篇》部分,以及傅山對《莊子》內外篇的批評。嗇廬為傅山的齋室號之一,此齋室的意思可見於傅山 《霜紅龕集》卷三十二《治人事天,莫若嗇節》一文,對養生保健、延年益壽,有簡要論述,强調保護自身精氣,為養生第一要務。此件書蹟寫於順治八、九年間(1651-1652)。

晚明以來,此長卷便是書法史上最奇特難解的孤絕之作,不僅混一了大小楷、草、行、篆、隸等書,期間還不時出現大量奇奧的古體字,傅山自己臆造的異體字,以及各類金文鼎篆等字。文字內容可分成二十六段。第一段雜記,楷書為主。第二段雜記,行書。第三段莊子天地篇的部分以及傅山注,真草隸篆各體兼具。第四段處方籤,莊子天地篇部份,以及傅山注,行草。第五段莊子天地篇部分,以及傅山注,前半段雜體書 ,後半段行草。第六段莊子天地篇部分,以及傅山注,楷行書。第七到十五段莊子天運篇部分,行草。第十六到二十五段天道篇部分,雜體書。第二十六段莊子內外篇批評,楷書。這整件書蹟,楷書部分有兩種風格,一種是帶有篆隸的結構,因為傅山是文字學家,所以敢寫出這一種新奇的樣式。第二種,是有顏真卿的風格,因為對傅山而言,書品等同於人品,傅山非常仰慕顏真卿忠義的氣節。在字形的結構上,無論是楷書,或是行草書,傅山採取點畫不相接,但是結構穩定,符合「能支離勿輕滑、寧直率勿安排」的美學思想。內容大部分抄錄《莊子》。傅山曾加入山西汾州軍抗清,失敗後,於順治十年移居太原土堂村,隨身行李只帶著《南華經》(即《莊子》的別稱)。他曾經以小楷寫《莊子》的〈逍遙遊〉、〈人間世〉、〈外物〉等篇。傅山是明清之際山西一地淵博學者及個性突出之思想家,精通《莊子》,其註解《莊子》多採眉批方式,也常作主觀的批判,在此卷當中,更搭配以多種書風結字,呈顯出傅山的思想內涵。

釋文白話詳解:

《莊子.天地》

天地雖大,其化均也;萬物雖多,其治一也;人卒雖眾,其主君也 。君原於德而成於天。故曰:玄古之君天下,無為也,天德而已矣。 以道觀言而天下之君正;以道觀分而君臣之義明;以道觀能而天下之 官治;以道泛觀而萬物之應備。故通於天地者,德也;行於萬物者, 道也;上治人者,事也;能有所藝者,技也。技兼於事,事兼於義, 義兼於德,德兼於道,道兼於天。故曰:古之畜天下者,無欲而天下 足,無為而萬物化,淵靜而百姓定。《記》曰:「通於一而萬事畢, 無心得而鬼神服。」

天地遼闊,有哪一處不顯示出變化的跡象呢?變化是普遍的。萬物繁雜,有哪一種不活躍在自得的狀態呢?自得是相同的。軍民眾多,有哪一個不隸屬於國王的旗下呢?國王是至高的。國王要具備人德,方可在位。國王要順從天道,方能成功。所以我說,遠古的大酋長統率天下,無為而治,內具人德,外順天道,如此而已。

順從天道,就是堅持道的觀點。輿論的傾向歪斜了,用道的觀點去糾正。君臣的關係混淆了,用道的觀點去澄清。政府的功能阻滯了,用道的觀點去理順。自然的生態失衡了,用道的觀點去調整。必須內具人德,方能外順天道。所以,貫通宇宙的是道,貫通社會的是德,貫通萬物的是義。萬物的存在有其合理性,這就是義。行政工作自上而下,這就是事。工作能力有所專長,這就是技。技,附麗於事。事,取決於義。義,受轄於德。德,符合於道。道,通行於宇宙間一切事物之中。所以我還要說,遠古的大酋長照料天下,注重修德學道。他們自己廉潔無欲,所以百姓自給自足。他們自己瀟灑無事,所以萬物自盛自衰。他們自己沉靜無嘩,所以社會自守自穩。

我理出頭緒,該這樣說:「國王無力,大道歸一,萬事順利,天下安謐。國王無欲,大德完善,百姓恬淡,鬼神稱讚。」

夫子問於老聃曰:「有人治道若相放,可不可,然不然。辯者有言 曰:『離堅白,若縣寓。』若是則可謂聖人乎?」老聃曰:「是胥易技系,勞形怵心者也。執留之狗成思,猿狙之便自山林來。丘,予告若,而所不能聞與而所不能言:凡有首有趾、無心無耳者眾;有形者與無形無狀而皆存者盡無。其動止也,其死生也,其廢起也,此又非其所以也。有治在人。忘乎物,忘乎天,其名為忘己。忘己之人,是之謂入於天。」

孔子請教老聃說:「有兩位先生討論堅白論,他們的主義簡直風馬牛。這個說行的,那個說不行。這個說是的,那個說不是。雄辯的那個說,堅白絕對可以分析開來,此理不闡自明,好比日月經天,抬頭就能望見。弱辯的這個說不贏。請你回答我,雄辯的那個該是聖人吧?」

老聃說:「你說的那個倒很象衙門裡供職的小吏,工作勞累,心情緊迫,他那一技之長恰似一條繩子,把自己捆綁在辦公桌,想調調不走,想辭辭不掉,死了才給鬆綁。堅白論就是捆他的繩子,死了才得解脫。狗能防盜被拘留,捆在門口眼含愁,悲哉不自由。山中猿猴能騰跳,一條鐵鏈頸上套,進城逗人笑。孔丘啊,有些話你顯然從未聽過,也從未講過,我來告訴你吧。這個世界上絕大多數人有腦袋有腳板,就是不長心肝又缺耳朵。你同他們講理,他們無耳可聽取。你同他們講道,他們無心可開竅。看得見的是人形,看不見的是天道。集形與道於一身的,他門中間一個也沒有。他們與道無緣嘛。他們活動了,結果停止了。他們死亡了,結果新生了。他們作廢了,結果再起了。這些結果全是他們想不到的。努力求治治不好,是人為。無為而治治好了,是天道。忘掉人為,忘掉天道,也就是說,忘掉人事,忘掉天理,你能這樣,便能忘掉你自身了。所謂吾喪我,亦即如此。連自身的存在都坐忘了,你便冥合天道了。」

三人行而一人惑,所適者,猶可致也,惑者少也;二人惑則勞而不至,惑者勝也。而今也以天下惑,予雖有祈向,不可得也。不亦悲乎!大聲不入於里耳,折楊、皇荂,則嗑然而笑。是故高言不止於眾人之心;至言不出,俗言勝也。以二缶鐘惑,而所適不得矣。而今也以天下惑,予雖有祈向,其庸可得邪!知其不可得也而強之,又一惑也!故莫若釋之而不推。不推,誰其比憂!

三個旅伴,一個迷路,也能走到目的地,因為迷路的是少數。如果兩個迷路,就要枉受跋涉之苦,走不到目的地了,因為糊塗蟲占了大多數。當今天下爬滿了糊塗蟲,我雖然在這裡搖旗帶路,怎奈他們看不見啊,於事無補。可悲的現實,可悲的孤獨。聽窗外,漆園秋風搖萬木,此情向誰訴!

我向世俗訴嗎?俗耳聽不進古樂。鄙俚惡俗的小調《折楊柳》《花兒開》一唱,他們就舒心的哈哈笑了。我的高論,他們聽了,左耳進,右耳出,不掛在心上。真話不能出線,鄙話奪得冠軍。他們分不清真話與鄙話,分不清銅鐘與瓦缽,當然走不到目的地了。我重複說一遍,當今天下爬滿了糊塗蟲,我雖然在這裡搖旗帶路,他們怎么能跟隨我走呀!明明曉得糊塗蟲們不跟我走,我還站在這裡堅持搖旗,可見天下又增加一條糊塗蟲。最好還是撒手不管,不管就不管,誰去自討麻煩!

厲之人,夜半生其子,遽取火而視之,汲汲然唯恐其似己也。

有個長得很醜的人,他的妻子在半夜生了孩子,他急忙取火燭跑去仔細端詳,生怕孩子也長得醜。

參考資料:《莊子‧天地篇》

本卷抄錄雜記、《莊子‧天地篇》及傅山自注、《莊子‧天運篇》部分、《莊子‧天道篇》部分,以及傅山對《莊子》內外篇的批評。嗇廬為傅山的齋室號之一,此齋室的意思可見於傅山 《霜紅龕集》卷三十二《治人事天,莫若嗇節》一文,對養生保健、延年益壽,有簡要論述,强調保護自身精氣,為養生第一要務。此件書蹟寫於順治八、九年間(1651-1652)。

-

傅山《行草錄李商隱詩》175 x 47 cm

-

傅山《仲長統樂志論》191 x 48 cm

-

傅山《絳雪花開七絕》175 x 40 cm

-

傅山《行草錄王維詩》166.5 x 42 cm

-

傅山《草書錄李夢陽詩》193 x 45 cm

-

傅山《草書醉後浪書》197 x 58 cm

-

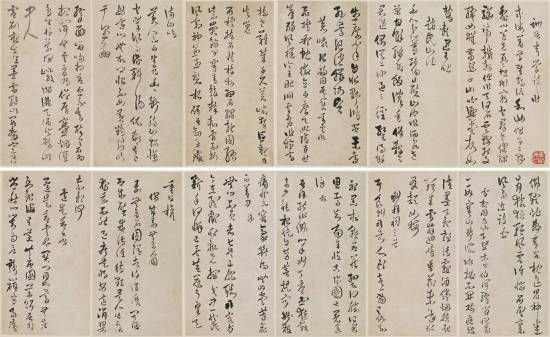

傅山《與右玄書冊》28 x 15 cm x 38頁

-

傅山《與某人書》17.5 x 17.5 cm x 3頁

-

傅山《草書杜甫貽華陽柳少府》16 x 51 cm

-

傅山《蘭花》

-

傅山《幽蘭倚石》24 x 52 cm

-

傅山《王維 積雨輞川莊作》23.5 x 51 cm

-

傅山《奇石圖》24 x 51.5 cm

-

傅山《太原段帖》26 x 12.5 cm x 20頁

- 傅山《行草錄李商隱詩》175 x 47 cm

- 傅山《仲長統樂志論》191 x 48 cm

- 傅山《絳雪花開七絕》175 x 40 cm

- 傅山《行草錄王維詩》166.5 x 42 cm

- 傅山《草書錄李夢陽詩》193 x 45 cm

- 傅山《草書醉後浪書》197 x 58 cm

- 傅山《與右玄書冊》28 x 15 cm x 38頁

- 傅山《與某人書》17.5 x 17.5 cm x 3頁

- 傅山《草書杜甫貽華陽柳少府》16 x 51 cm

- 傅山《蘭花》

- 傅山《幽蘭倚石》24 x 52 cm

- 傅山《王維 積雨輞川莊作》23.5 x 51 cm

- 傅山《奇石圖》24 x 51.5 cm

- 傅山《太原段帖》26 x 12.5 cm x 20頁