如果你問英國人,英國文學與文化的根基最遠可以回溯到何時,多數會回答:伊麗莎白時代。這時代裡知名人物輩出,如莎士比亞(William Shakespeare)、班.瓊森(Ben Jonson)、法蘭西斯.培根(Francis Bacon)、約翰.鄧恩(John Donne),更不可忘記因她命名的伊麗莎白女王。這些才華洋溢的人們,多數出身平民,於時代交替至十七世紀之時聚集到倫敦。在文藝復興百家爭鳴中,以新思維、新道德承諾,甚至是領導者統治的新典範,重新塑造了英國文化。伊麗莎白世代所留下的資產裡,今日我們最熟悉的是語文。當時的英語現在聽來可能有些古舊,但莎翁與他同時代的人們在紙上所寫下的,是今日三、四億人使用的英語的根基,而且有這兩倍數字的人們熱切學習著。伊麗莎白世代翻轉了他們的世界,還有我們的。

只是為什麼這些人那麼剛好,不早也不晚,都集中在十七世紀拂曉之時現身?我們可以舉出許多英國悠久歷史裡的內在因素,但是最顯而易見的卻根本不在英國國內,而是在國外。其實不只英國,整個歐洲都在這段時間裡遭遇從未見過的新世界。人們旅行,交易貨物,金錢以驚人的速度累積。歐洲人踏上了陌生的土地,遭遇未曾耳聞的文化,造成了大規模的流離失所與痛苦。可是這段經驗卻讓他們對生存有了不同的看法,並以此挑戰過去的每一項假設。伊麗莎白世代緊抓住這項新事實並內化於己,即使他們明白重新塑造世界的過程有多麼艱辛。最好的例子當然就是《暴風雨》,莎士比亞客觀的嘗試面對全球化所帶來的暴力。與他同世代的人們所採取的應對方法,泰半奠定了我們所謂的現代社會樣貌。

那麼改問中國人,中國文學與文化的根基最遠可追溯到何時。多數人的思緒會飛躍至,譬如唐朝,或再久遠一些的戰國,甚至是孔子的時代。回顧古早歷史向來是中國文化中根深蒂固的習慣,但我抱持不同看法。如果我們探究今日居住在城市的中國人實際所思所行,為何卻與他們心裡以為自己應該所思所行背道而馳,那麼我認為與伊麗莎白女王同一時代,明朝萬曆皇帝朱翊鈞才更接近答案的核心。這個時代出了袁宏道、湯顯祖、董其昌、徐光啟等傑出人士。對我而言,他們與身處同一時代的伊麗莎白世代幾乎一樣有膽識、富有創新精神。他們挑戰舊有的思想習慣,想像新的處世之道,並且讓文學語言進化成今日九億人口所使用的形式。而且有越來越多像我這樣的外國人前來學習。五千年歷史博大精深,但尾端的這五百年才形塑了今日中國的樣貌。

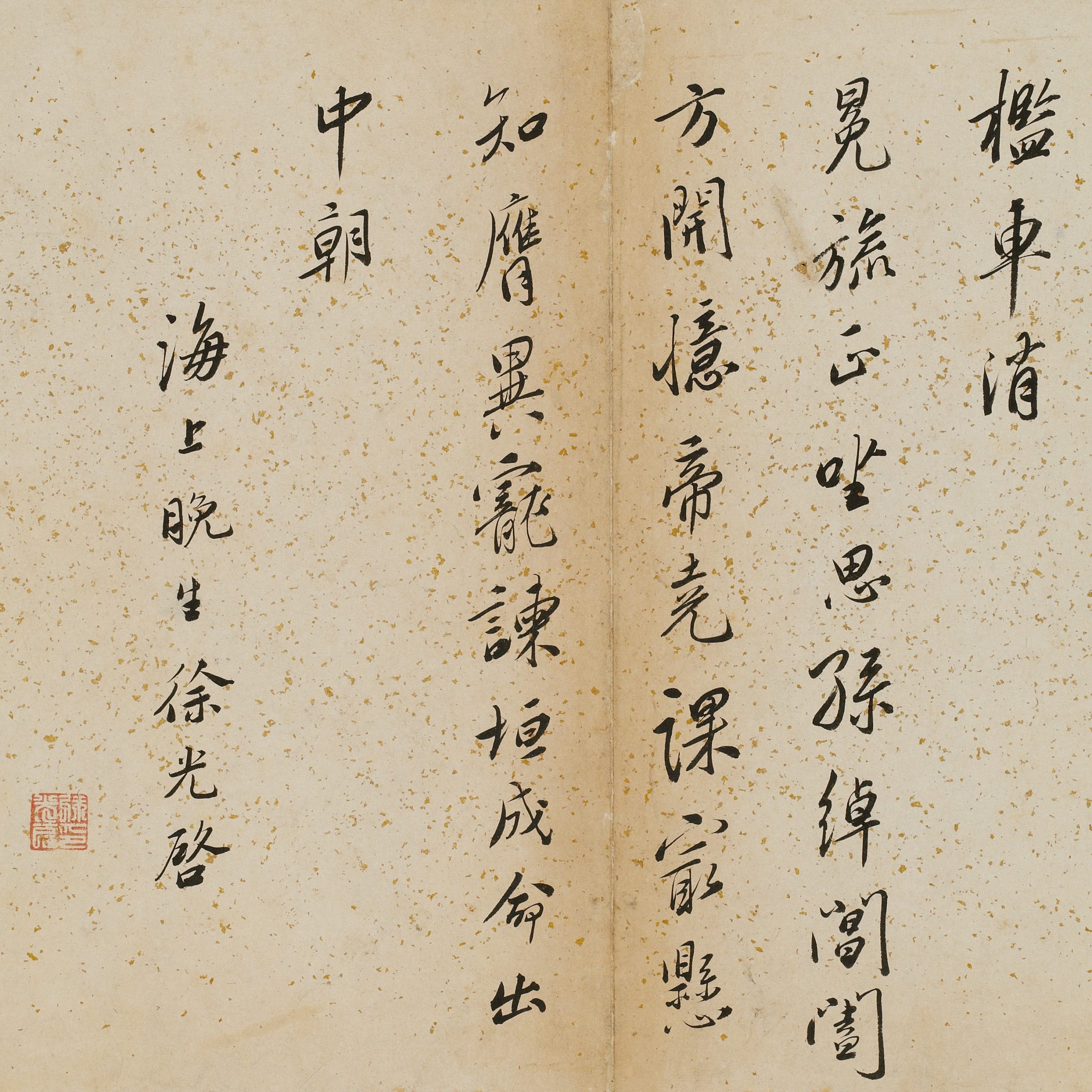

萬曆世代對於外國事物的認識的確比不上伊麗莎白世代,但他們並未與外界隔絕。他們知道外面的世界非常廣闊。例如徐光啟與海外遊歷的人士往來,了解到中國不能無視海岸線以外的世界局勢。徐光啟與許多歐洲傳教士合作,為明朝與文藝復興歐洲的知識落差,搭起連結的橋樑。他並非孤軍奮鬥。即便已經是中國繪畫大家,董其昌看過歐洲雕刻術後,將某些繪畫技術運用到自己的繪畫中。不是每個人都喜歡改變,但有誰能站在岸邊阻止時代浪潮來襲?

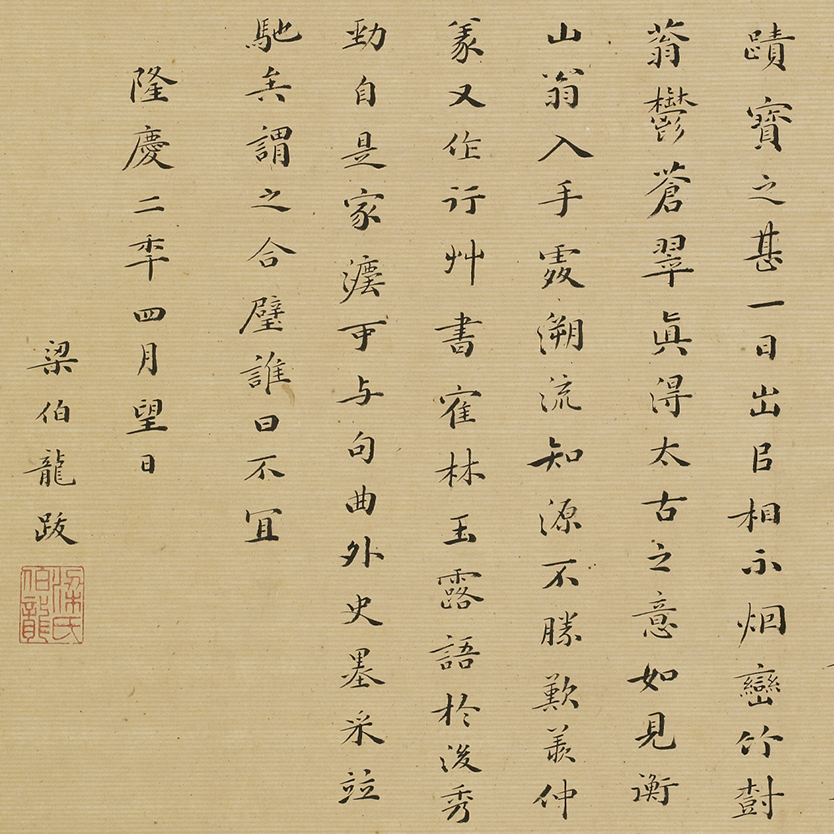

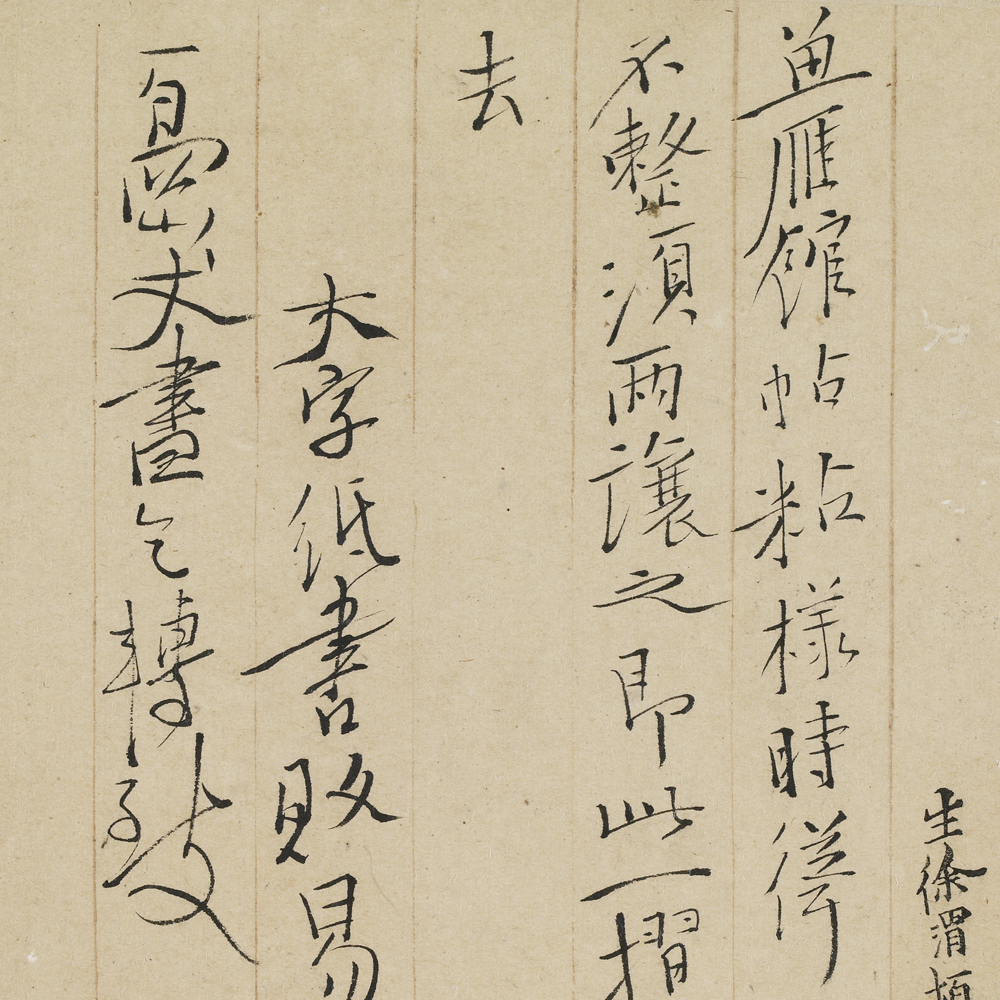

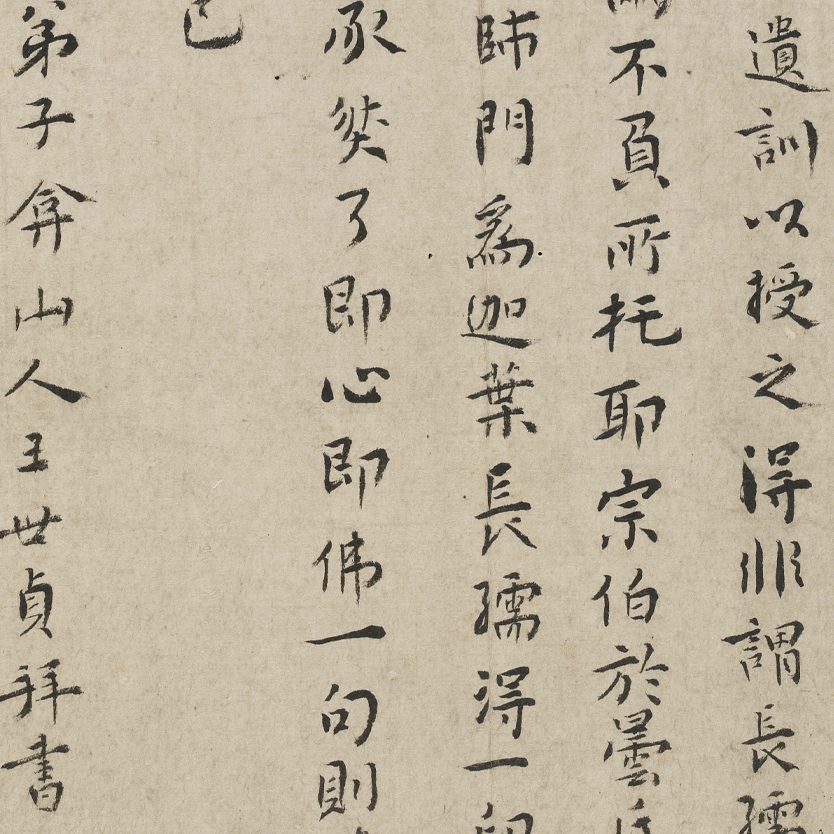

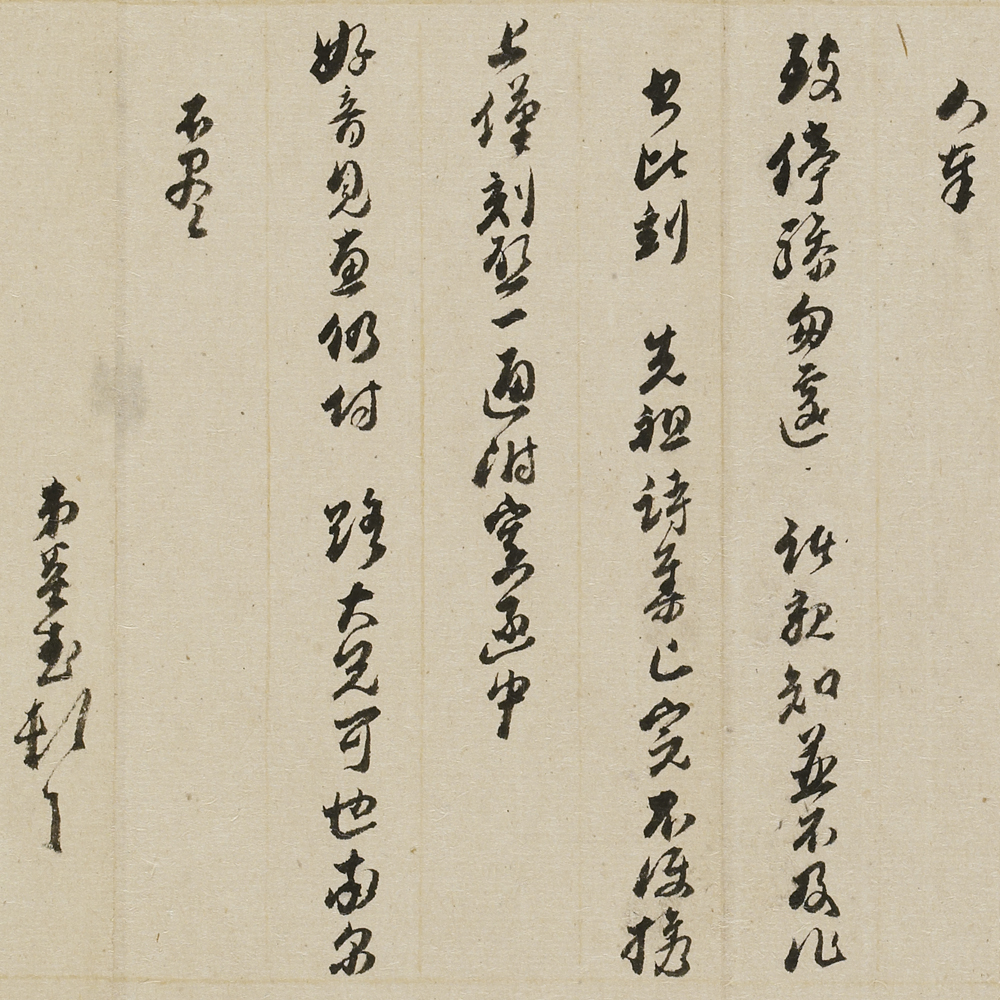

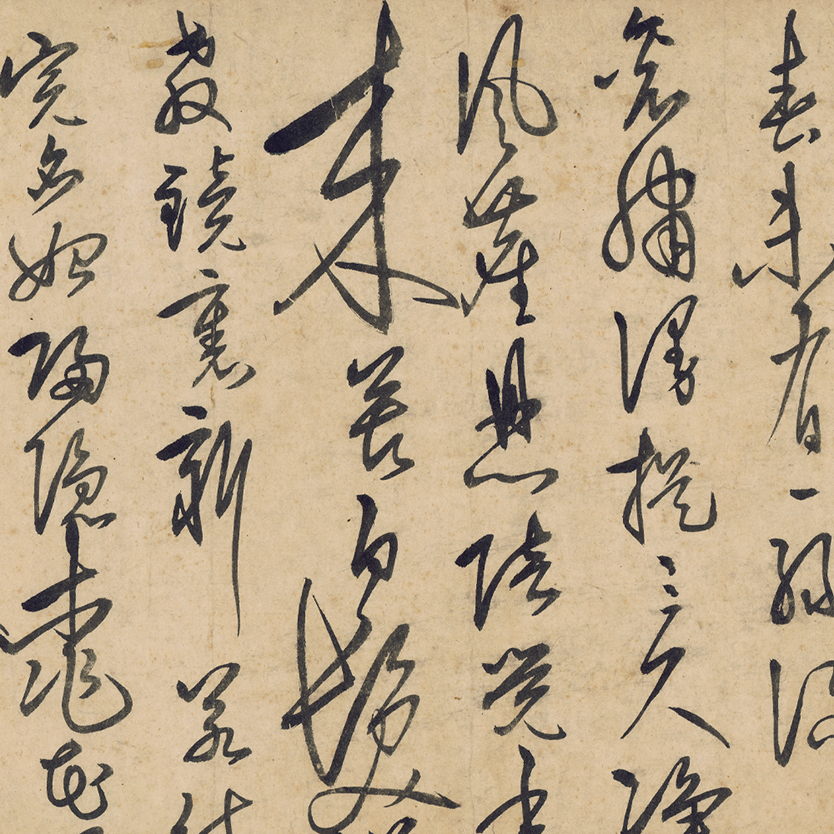

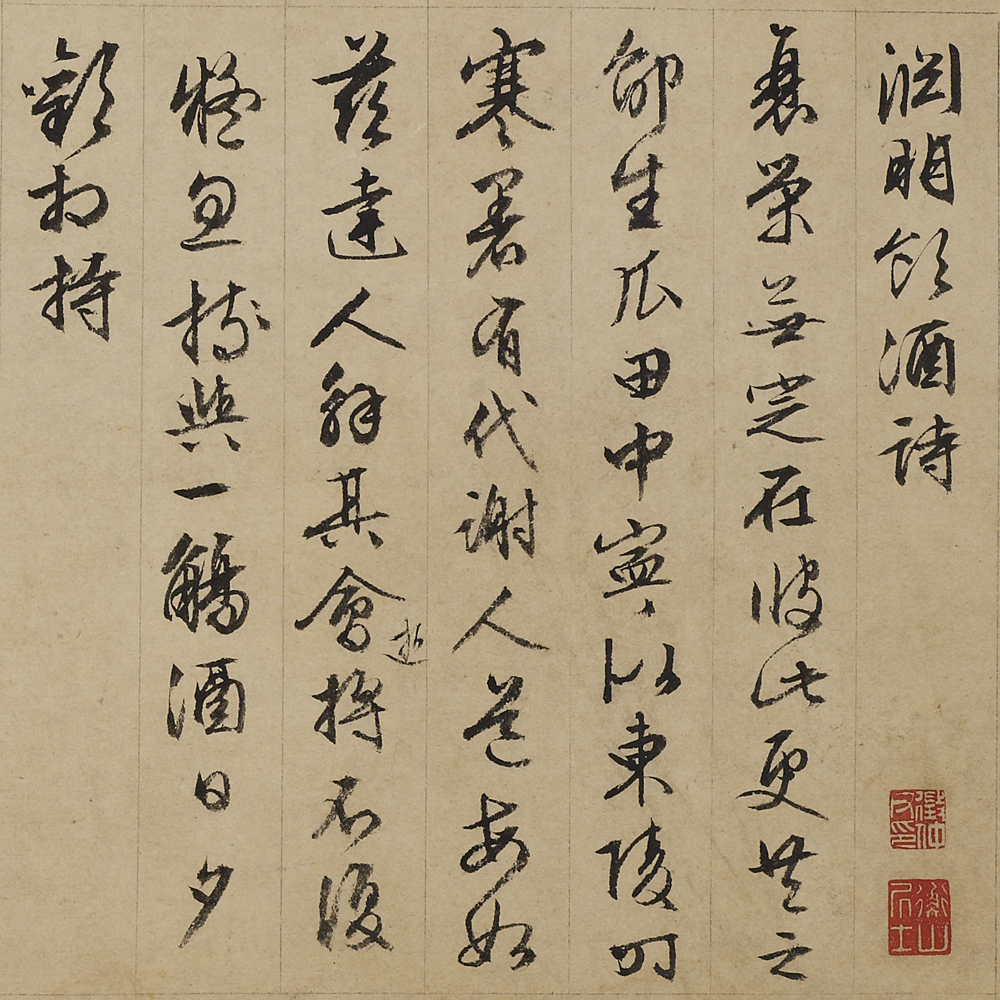

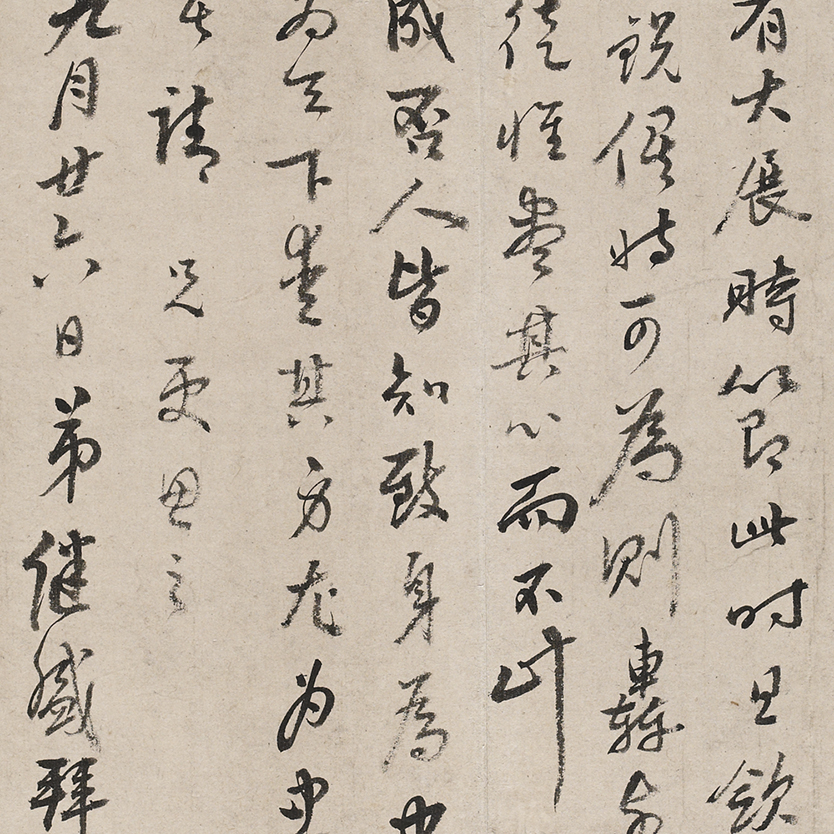

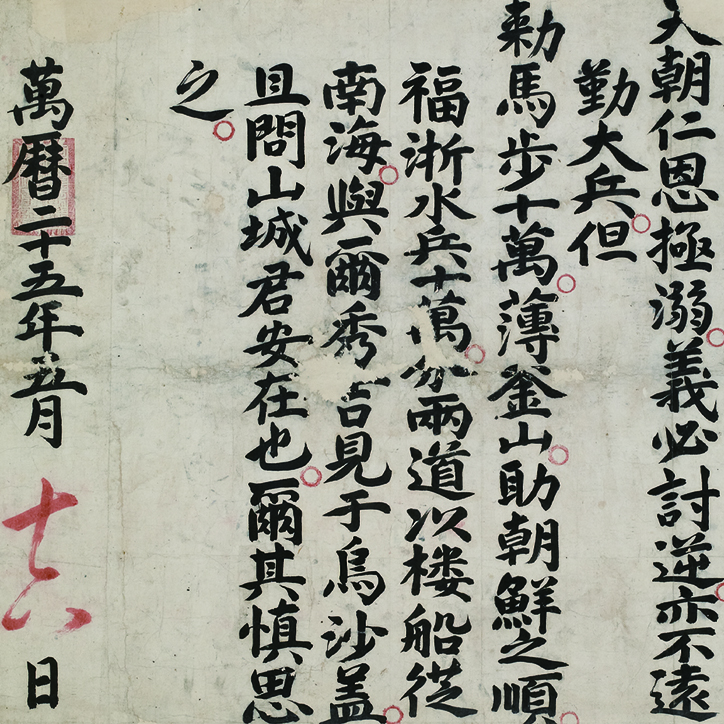

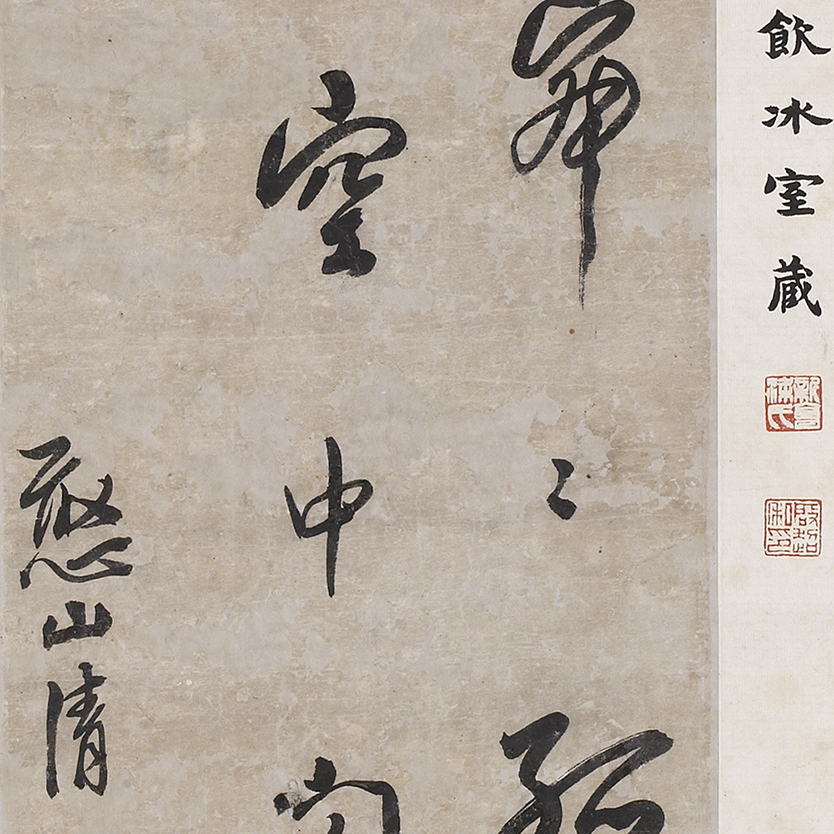

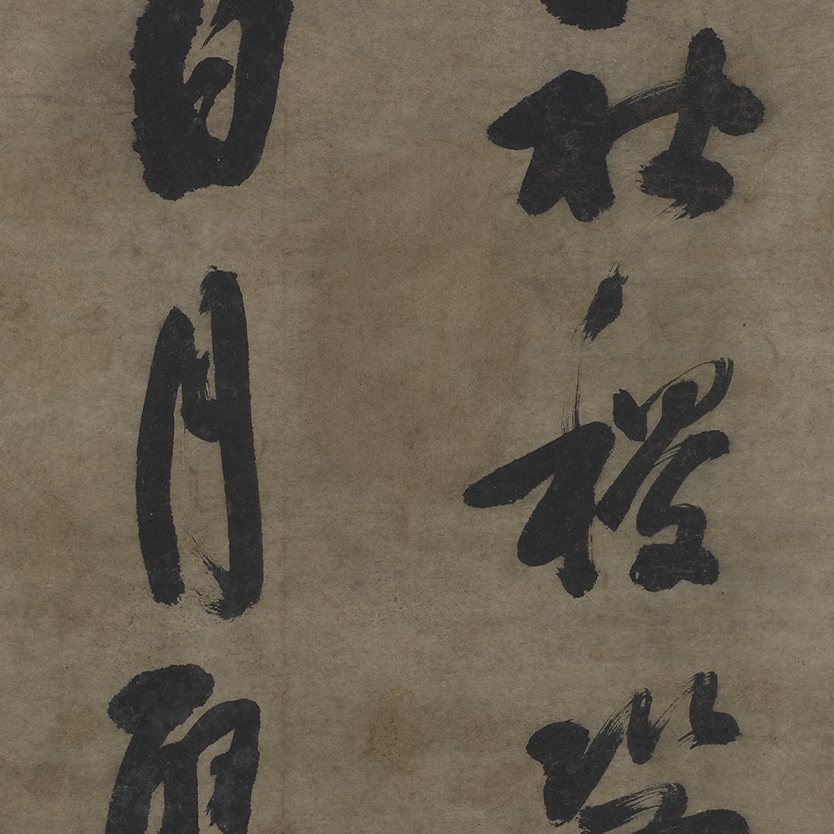

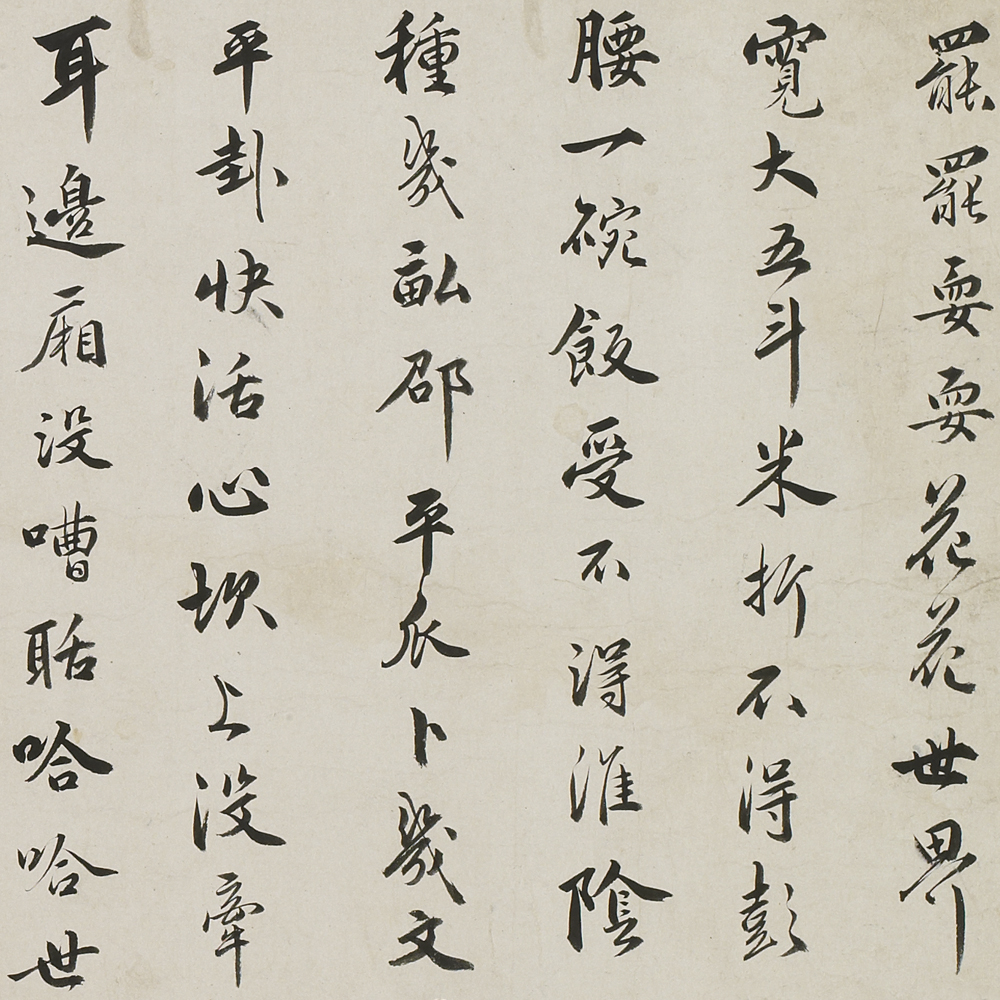

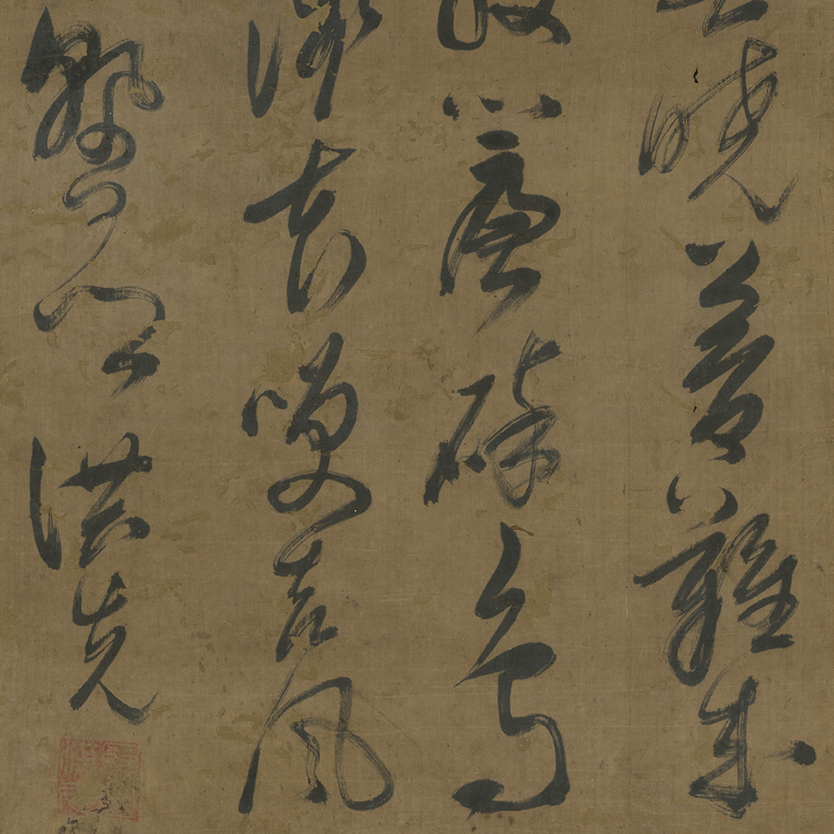

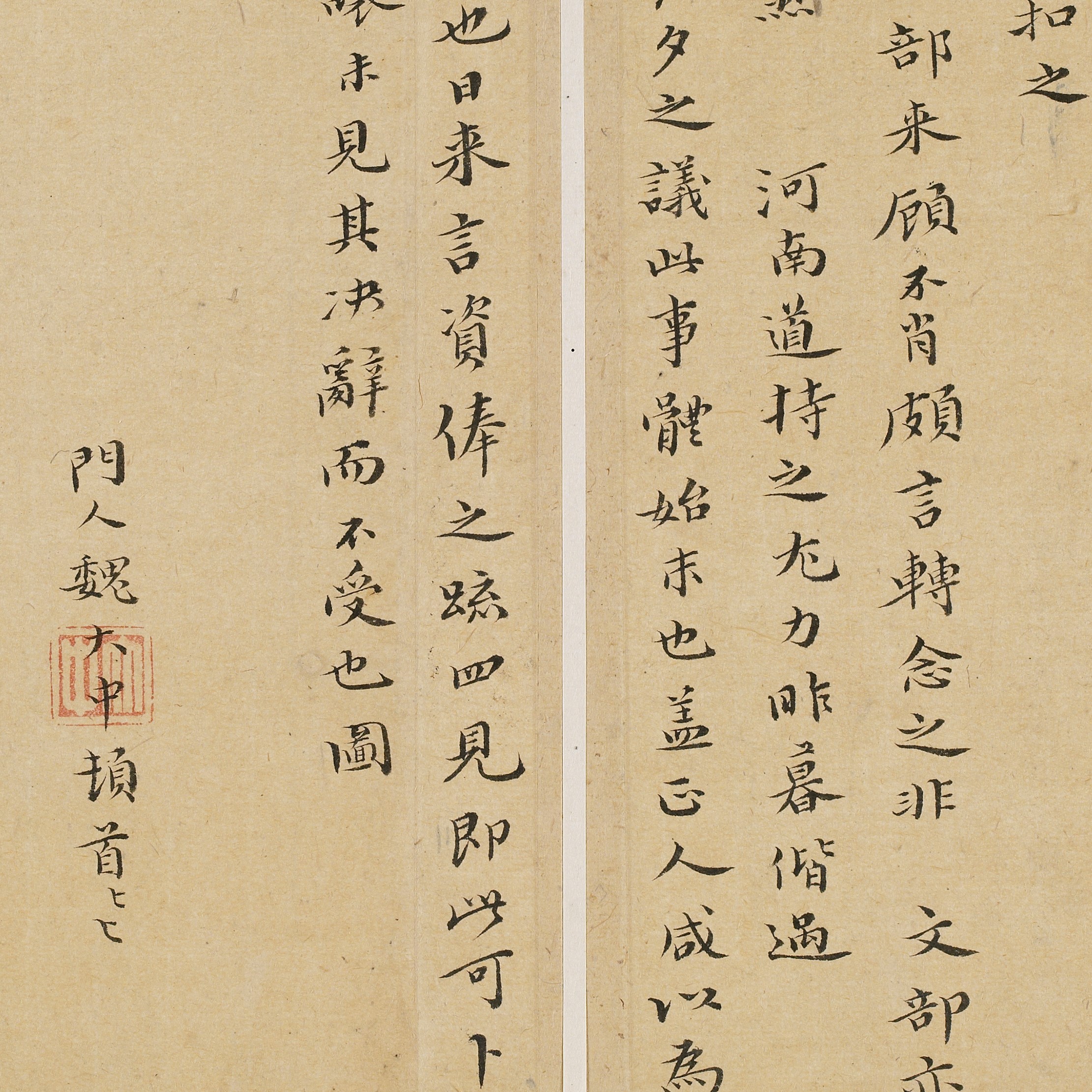

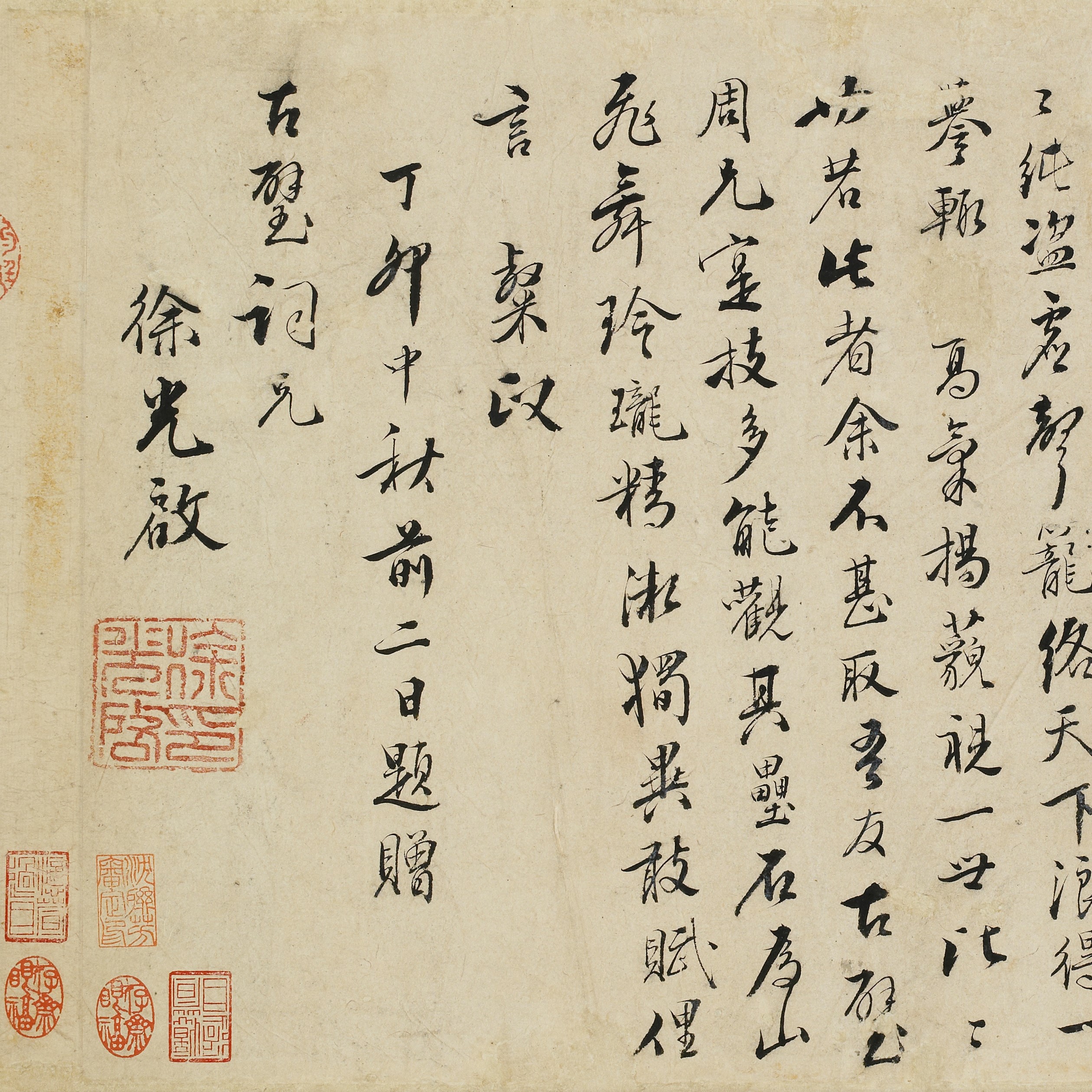

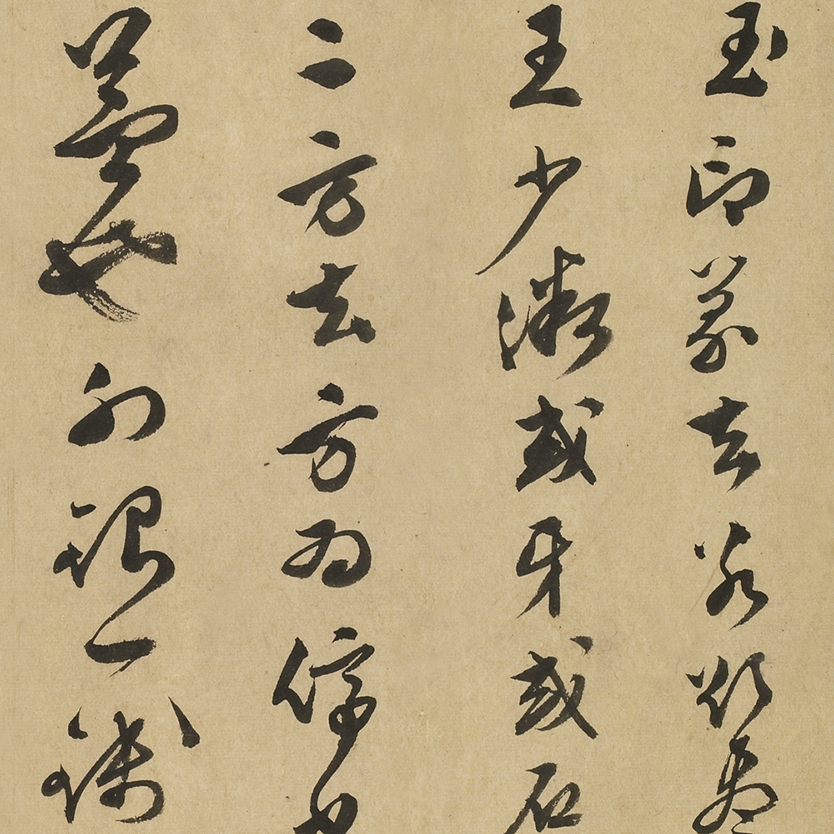

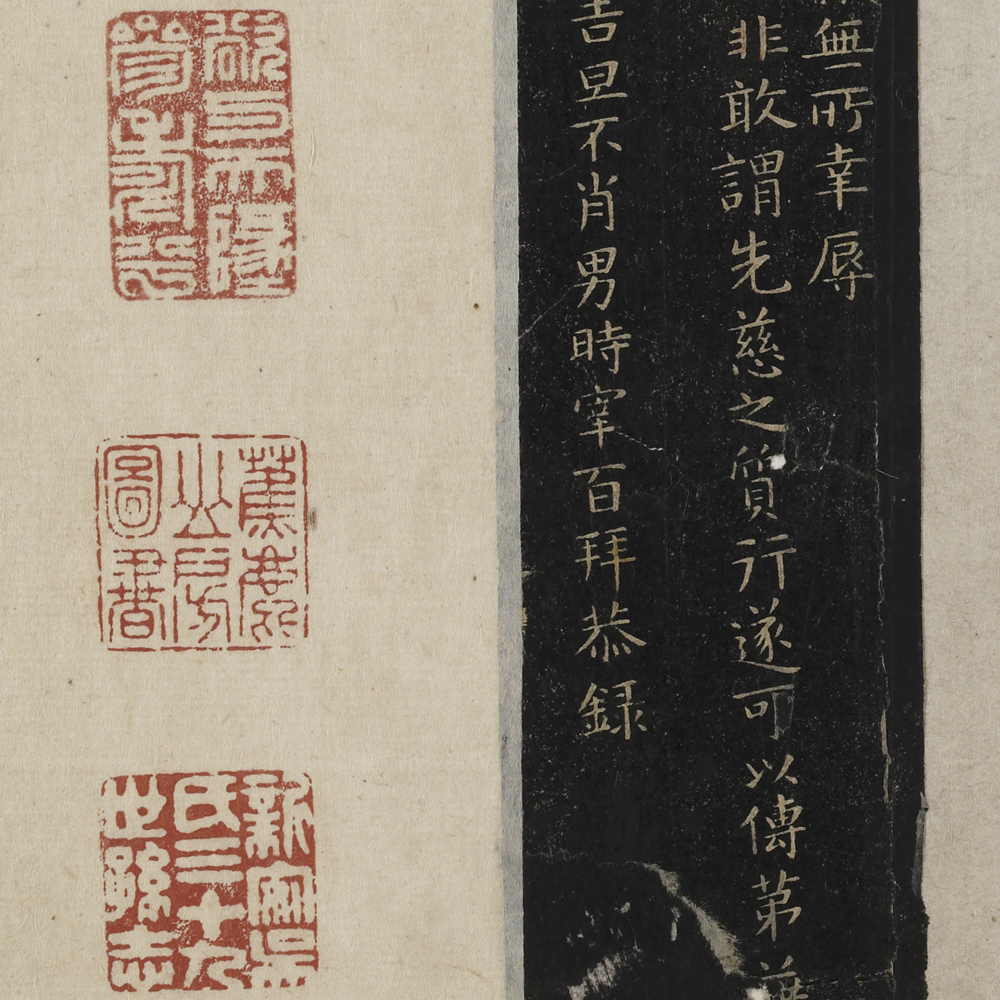

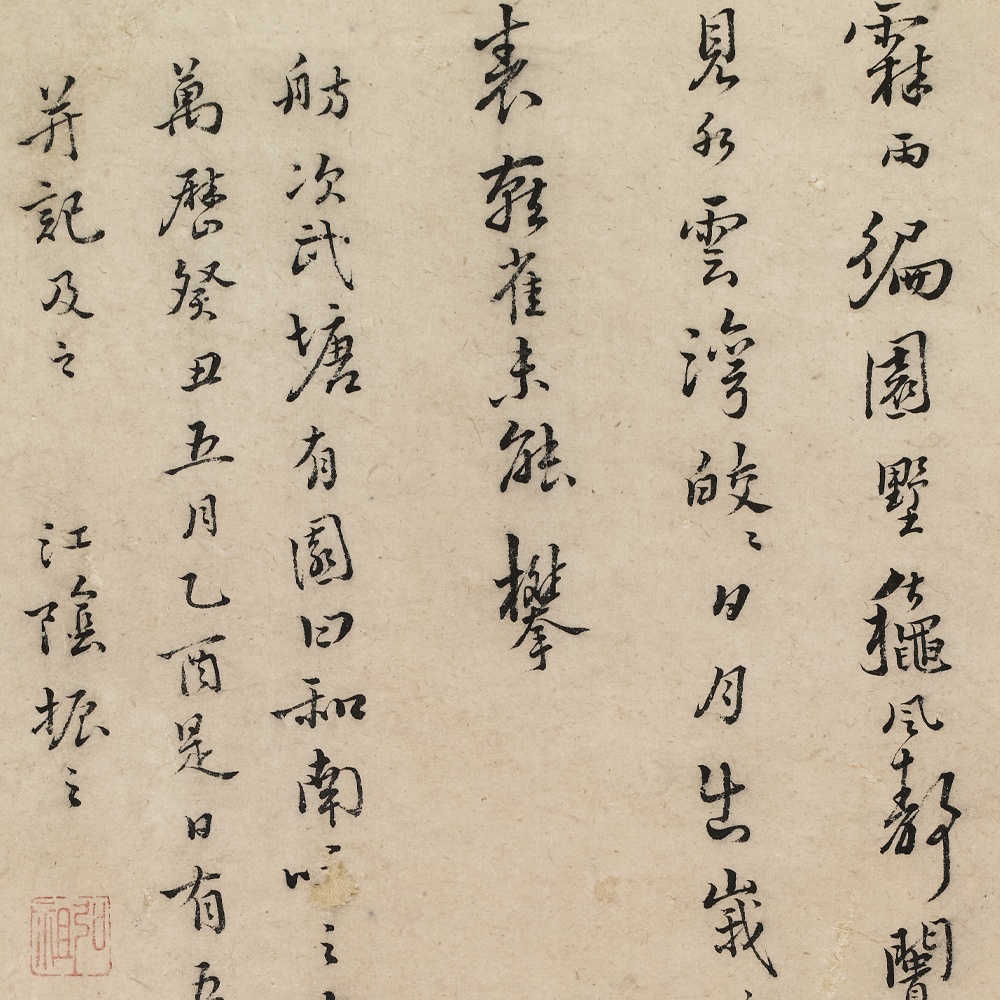

我們無法回到萬曆年間親眼見到形塑中國未來的男男女女,但我們有幸得以親眼目睹萬曆世代的親筆真跡。看著湯顯祖的墨寶,我彷彿看到莎士比亞在紙上書寫。讀著徐光啟的文章,就跟讀班.瓊森的書信一樣令人激動。在袁宏道的書法裡,跟讀約翰.鄧恩的文字一樣發人深省。我是何等榮幸能夠親見這些名垂青史的思想家與作者,他們與我出身的英國伊麗莎白世代一樣是睿智的老祖宗。

仔細看看這些書信。如果不能了解我們的祖先,將無法了解自己。這些文獻幫助我們盡可能的與他們拉近距離。透過這些史料,他們展現了自己身為何人,經歷過哪些事。他們也告訴我們身為何人,以及仍須努力之處。

本文節錄自何國慶編著,《萬曆駕到》,臺北:遠流出版社,2016年。

晚明的世界,世界的晚明

中國歷史源遠流長,錯綜複雜,過去一直有「一部二十四史,不知從何說起」之嘆。長期以來由於「政治掛帥」的歷史觀深入人心,總是把改朝換代作為理解歷史的基調,講起中國歷史,就以官方寫史的維度,逐一敘述王朝的興衰陵替,細說「夏商周、秦漢隋唐、宋元明清」。二十世紀的劇烈歷史變動,促使史家觀點多元,以不同角度探索中國歷史變化的脈絡,有的從社會結構與階級變動著眼,提出唐宋變革,劃分了貴族世家霸權統治轉變為科舉選士的文治架構。強調思想文化的學者,則從文化精神與意識形態著眼,指出春秋戰國與五四新文化運動是中國歷史發展的兩大拐點,前者奠定了傳統中國社會思維的格局,後者開創了現代中國的面貌。二十一世紀全球化進行得如火如荼,更令史學家放眼全球,以世界史的角度來思考中國歷史的演化,就特別關注中外文化交流,注意交通貿易所產生的物質文明擴散與中外文化思想的相互影響,開始聚焦於大航海時代的晚明中國。

傳統史家對晚明的敘述,一般比較負面,是作為朝代覆滅之前的衰世來看待的。晚明政府陷入黨派鬥爭,文人沉溺於詩酒風流,社會貧富懸殊,階級分化嚴重,最後出現明末造反民變,再加上滿清崛起關外,在在都使得傳統史家認為,萬曆一朝導致明代的覆滅。然而,這種觀點有其可議之處,甚至充滿歷史判斷的謬誤,忽視了萬曆一朝人們生活的實際狀況。我們假如不以政治成敗論英雄,不以政權興替作為歷史評價的唯一標準,放在全球歷史發展的大格局來看,就會發現,晚明的商業經濟繁榮、社會風氣開放、思想自由活躍、文學創作蓬勃、藝術探索創新、生活品味精緻,是當時全世界最先進、最發達的文明地區,譜寫了世界史在早期全球化時期,最為精彩奪目的篇章。

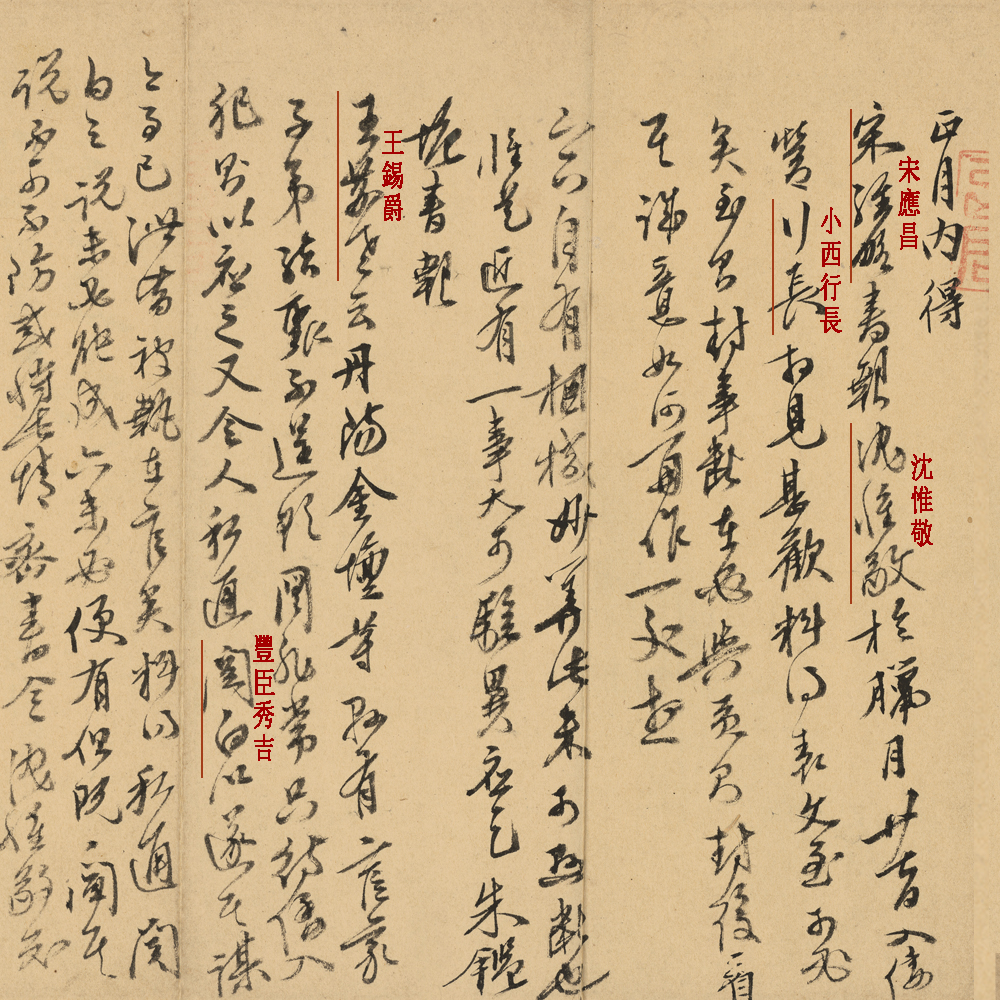

這本書中的第一篇「中西交流與全球化」,略述晚明中國在早期全球化扮演的角色,並藉著利瑪竇來華接觸的士大夫,列舉徐光啟、焦竑、祝世祿、王弘誨的書跡,以實物展現這些協助中西文化交流的人物。其中說到思想家焦竑(萬曆十七年狀元)是徐光啟的恩師,也是介紹徐光啟與利瑪竇結識的關鍵人物。焦竑考中狀元的「同年」,有陶望齡(探花),是袁宏道兄弟的摯交,一同開創了公安派文學思潮,並且崇仰及宣揚徐渭的文藝成就。同榜成為進士的,還有二甲第一名董其昌(傳臚)、三甲的祝世祿、高攀龍等人。焦竑特別推崇的好友李贄,在晚明思想界是特立獨行的思想家,也在南京因為焦竑與徐光啟而結識了利瑪竇。可以由此推知,萬曆期間思想開放的知識群體,在文藝見解與創作上都有探索精神,與早期全球化這個時代激起的社會結構鬆綁,及其衍生的社會文化創新能量,是息息相關的。

李贄與利瑪竇來往密切,思想有過交鋒,曾特別介紹過利瑪竇(西泰)的思想言行:

承公問及利西泰,西泰大西域人也。到中國十萬餘里,初航海至南天竺始知有佛,已走四萬餘里矣。及抵廣州南海,然後知我大明國土先有堯舜,後有周孔。住南海肇慶幾二十載,凡我國書籍無不讀,請先輩與訂音釋,請明於《四書》性理者解其大義,又請明於《六經》疏義者通其解說,今盡能言我此間之言,作此間之文字,行此間之儀禮,是一極標致人也。中極玲瓏,外極樸實,數十人群聚喧雜,讎對各得,傍不得以其間鬥之使亂。我所見人未有其比,非過亢則過諂,非露聰明則太悶悶瞶瞶者,皆讓之矣。但不知到此何為,我已經三度相會,畢竟不知到此何幹也。意其欲以所學易吾周孔之學,則又太愚,恐非是爾。

李贄的觀察十分精準,發現利瑪竇是極其標致的人物,聰明絕頂,學殖深厚,謙虛樸實,但卻說不準他來華的動機。李贄推想,若是利瑪竇想以西學(包括基督教)來取代中國傳統儒學,未免有點過分,讓他相當疑惑。李贄的疑惑,可能反映了當時心胸開放的士大夫知識人的態度,即使對利瑪竇的傳教事業存疑,卻對中西文化碰撞的思想交流感到濃厚的興趣,展現了晚明思想開放的時代精神。李贄曾經寫了〈贈利西泰〉一詩:「逍遙下北溟,迤邐向南征。剎利標名姓,仙山紀水程。回頭十萬里,舉目九重城。觀國之光未?中天日正明。」這首詩讚譽了利瑪竇迢迢萬里來到中國,結尾卻誇耀大明帝國的文化榮光,中天日明,反映李贄在接觸西方文化思想之際,湧現的是文化自信。

本文節錄自何國慶編著,《萬曆駕到》,臺北:遠流出版社,2016年。

民國人的晚明關懷

明朝是很接近當代的一個時代,晚近學者論中西文化或論中國現代性的問題時,明代都是關鍵期。同樣重要的,有重要文化意義的臺灣史也是在明代展現的,明鄭時期濃縮了中西兩地與明清兩朝的文化衝突與轉折於此一島嶼。明代的影響就在我們身邊,或者說:就在我們身上,繞不過去的。

明亡於崇禎,但史家論明亡原因,常將禍因遠溯至萬曆。明朝皇帝的總體特色在於大有作為,從開國的朱元璋到煤山自縊的朱由檢(崇禎帝)莫不如此。萬曆皇帝恰好相反,他的政績之中最匪夷所思者,在於他非比尋常的不作為。中國史上,要找到如萬曆帝之不識不知,無思無為者,再無第二帝。偏偏他在位甚久,長達四十八年,政壇的中樞神經幾乎長期癱瘓。但何先生蒐集萬曆時期書畫甚豐,越收集越感萬曆一朝之文質彬彬,光輝燦爛。他相信後人對萬曆一朝的總體判斷需要調整,萬曆皇帝的無為不見得是懶,而是無為而無不為。萬曆三大征就不是無作為,萬曆時期東來的傳教士看到的中國也是禮樂衣冠的天朝。

歷史的判斷難免依不同的視角而立,何先生的說法是翻案,是一家之言。但他的「翻」是有本的,他的論證最大的本錢來自於他豐富的收藏傳達出的文化訊息。退一步想,即使何說不能視為定論,它仍有重要議題的意義。雖然論者可以反駁道:萬曆一朝的書畫與同一時期的政經軍事局勢大有齟齬,文化的盛世不等於政治的盛世。但我們也可以反過來想:萬曆一朝縱使真是衰世,衰世之說傳達出來的真相更值得重視。因為連衰世都有如此耀人心目、輝照千古的文化表現,那麼,中國的盛世可知矣!

本文節錄自何國慶編著,《萬曆駕到》,臺北:遠流出版社,2016年。

浙江大学文化遗产研究院教授 白谦慎

1573年,明神宗翊钧登基,年号万历。直至1620年去世,万历皇帝在位长达四十八年。在这「万历年间」,中国文化在诸多方面取得了伟大成就。即使在清军入主中原之后,汉族读书人也常会以无比依恋的心情怀念那个时。清代初年,江西文人徐世溥(1608-1658)写给朋友的一通信札,评述了万历年间的繁荣景象:

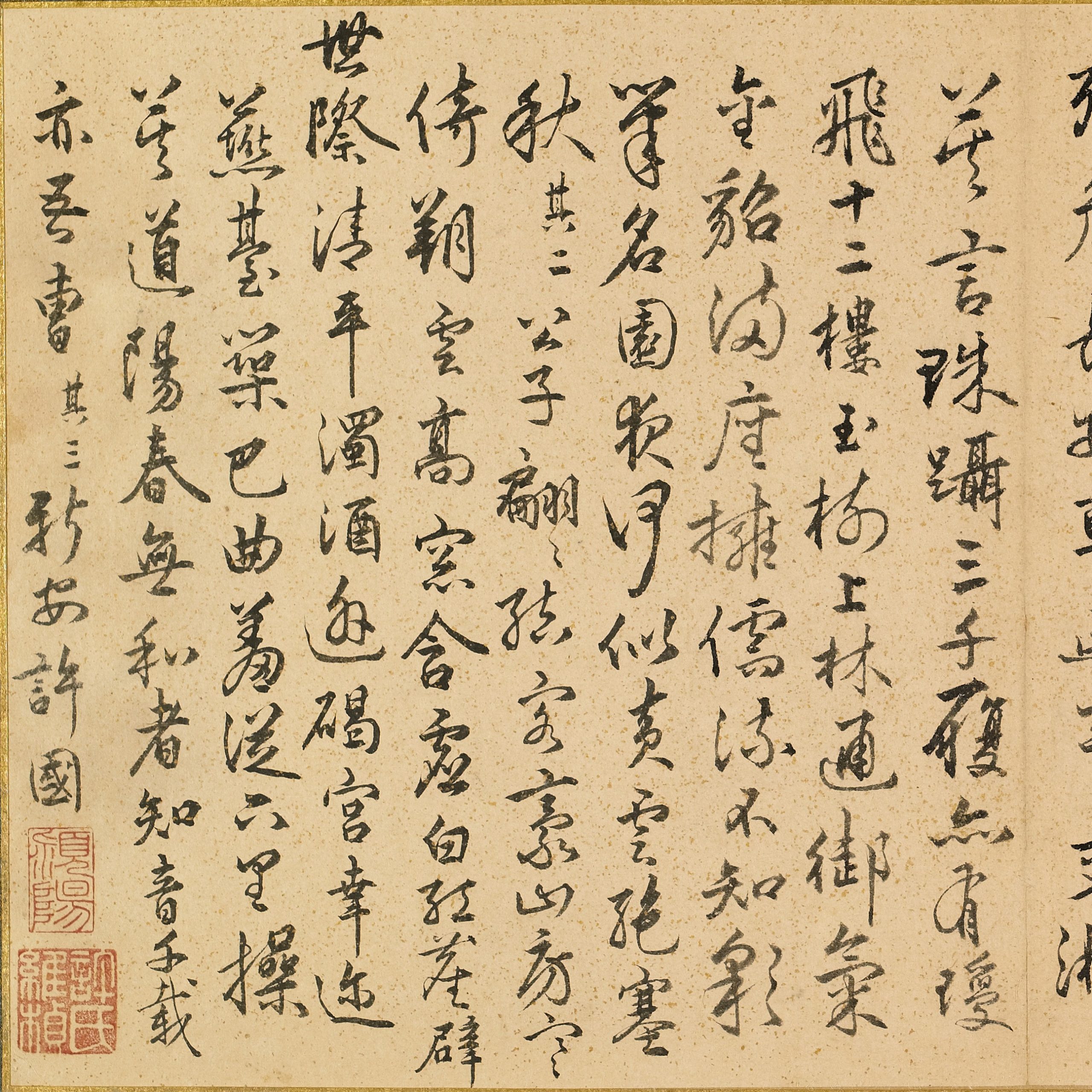

当神宗时,天下文治响盛。若赵高邑(赵南星,1550-1627)、顾无锡(顾宪成,1550-1612)、邹吉水(邹元标1551-1624)、海琼州(海瑞,1514-1587)之道德风节,袁嘉兴(袁黄,1533-1606)之穷理,焦秣林(焦竑,1541-1620)之博物,董华亭(董其昌,1555-1636)之书画,徐上海(徐光启,1562-1620)、利西士(利玛窦,Matthew Ricci,1552-1610)之历法,汤临川(汤显祖,1550-1617)之词曲,李奉祠(李时珍,1518-1593)之本草,赵隐君(赵宦光,1559-1625)之字学。下而时氏(时大彬)之陶,顾氏(名不详)之冶,方氏(方于鲁,1541-1608)、程氏(程君房,1541-1610后)之墨,陆氏(陆子刚)攻玉,何氏(何震,1535-1604)刻印,皆可与古作者同敝天壤。

从道德风节到学术思想,从书画艺术到文学、戏曲,从天文历算到传统医学,从文字学到刻印,从冶炼到琢玉,徐世溥一一列举了万历年间文化代表人物的卓越成就,并相信他们堪与古代的英杰媲美。

何国庆先生的《万历驾到》一书,便把我们带到了那个令人向往的时代。除了文字描述,此书附有上百件由万历年间的人物创作的书画,其中便有徐世溥名单中提到的焦竑、徐光启、袁黄、董其昌、李时珍、汤显祖等人的手迹。睹物思人,书中的先贤因此变得更加亲近可爱。

回顾万历年间,对于曾经以政治学为业的我来说,总有两个挥之不去的问题:是什么造就了万历年间的辉煌?又是什么使得这辉煌在明神宗去世二十余年后便走向土崩瓦解?

对这两个问题,从来不乏探讨的学者。无论是从大航海时代开始讲起,还是用白银时代来描述当时的经济状况,都是在探讨万历时代的外部环境。而朝廷政策的宽松,商品经济的发达,城市文化的繁荣,印刷文化的蓬勃,都被视为万历年间多元文化的内部催化剂。分析总是冷静而又理性的,而三百多年前那个充满着令人目眩的变化的社会却远比今天的理性反思复杂得多。二十世纪的学者吴讷孙(Nelson Wu)这样描述晚明的社会文化景观:

晚明的中国展现的图景是如此的错综复杂,以至于连「错综复杂」这个词在这一特定的时间框架外都将失去其所特有的意义。在地域之间呈现出丰富差异的背景下,政治运动与学术思潮的多元性,以及人们对生活、对朝廷所持的各种不同态度,产生出由多种异质所构成的现象。我们姑且称之为「晚明现象」。

多种异质的相互激荡,令人振奋和战栗,即使是一个辉煌的时代,也并非完全伟大的成就及高尚的动机所造就,它还常常会伴随着普遍的政治腐败和道德沦丧。所以,当明王朝因国内扰攘及八旗兵入侵而覆灭后,那个充满蓬勃生气的「文治响盛」的时代,亦随之告终。

对明代覆亡的反思,从覆亡的那一刻起,便已开始。当代学者也尝试着给出种种答案。令人瞩目的是,李伯重先生在最近的研究中,从环境史和全球史的角度来重新探讨明亡。气候的变化对经济造成了巨大影响,明末自然灾害频仍,瘟疫横行,「在这些严重而且长期的大灾荒中,原有的社会秩序崩溃了……明朝的灭亡,在很大程度上可以归咎于气候变化。换言之,就是『天』亡大明。」李先生进而从十七世纪世界各地面临的挑战,指出了小冰河期的气候给全球带来的巨大动乱,指出了明亡只是世界性的「十七世纪危机」中诸多危机之一。如果果真是「天」欲亡大明,那么生活在明亡前万历年间的人们,尽享和平与繁荣,确实是幸运的。

李先生虽然强调了气候在明亡中的重要作用,他的观点也并非是宿命论的。在其完整的论述中,还引进了另一个变数:早期经济全球化,特别是其中西方先进武器的传播。无论是李自成攻入北京,还是清兵挥师中原,明朝的覆亡最直接地呈现为军事抗争失败后的政权迭替。不过,一旦这个变量被引入,情况就比列举气候变化复杂多了:一个政权能否有效地调动自己的人力、财力来应对外部的军事威胁,涉及它的机构是否有效率、主流的意识形态能否汇聚人心等等一系列军事抗争以外的问题。

清兵入主中原后,政治情势不变。晚明之繁荣,其衰败之势亦如秋风中的落叶,一切来得如此突然、惨烈,顾炎武等怀有天下之志的读书人,都不得不思考明亡的原因。有意思的是,《万历驾到》一书中赫然在列的大儒顾炎武,正是在清初对万历年间的政治文化反思最多、批评也最多的读书人,在他看来,某些亡明的种子,恰恰是在万历年间埋下的。

顾炎武的反思和批评是否切中要害,可能见仁见智。但是,这位曾经在万历年间生活,又经历了明清鼎革的读书人的反思和批评,却承载着明亡后第一代读书人最真切的感受。

万历年间确实是一个文化上多元而繁荣的伟大时期,这不可否认。我只是借此机会,记录下自己与当下中国相关的思考。虽说如今也有种种不尽如人意之事,但同样不可否认的是,我们正享受着一百多年来难得的和平与繁荣。可和平与繁荣有时竟会如此的短暂和脆弱,这就不得不令我们思考:如何才能长治久安?

本文节选自何国庆编着,《万历驾到》,杭州:浙江大学出版社,2019年。

*本網站以生於明代之人物為主*