尺牘裡的日常生活

中國文聯副主席、中國法家協會副主席 陳振濂

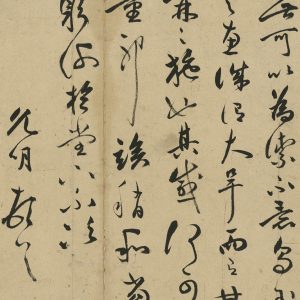

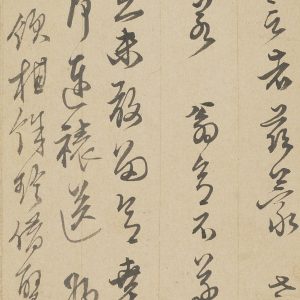

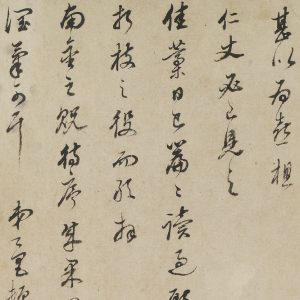

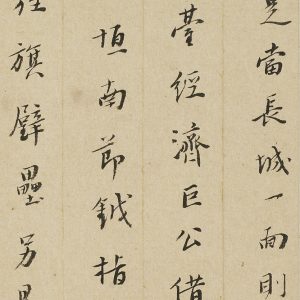

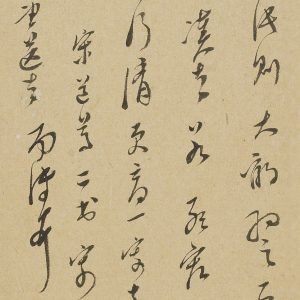

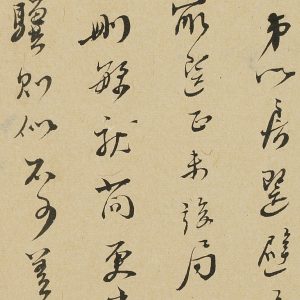

古代尺牘的書法形式,可舉者以西晋陸機《平復帖》、東晉王珣《伯遠帖》、王獻之《鴨頭丸帖》為經典。在漢以前,當然也有尺牘,比如西漢時有陳遵:「性善書,與人尺牘,主皆藏弆以為榮」(《漢書,游俠傳》),但那大抵是寫在竹木簡牘縑帛之上,與我們今天的尺牘書信手札用紙箋在形制上不是同一回事,祇可視為遠源也。

傳王義之《蘭亭序》乃是完整的文稿,謂為「尺牘」未免牽强。但六朝以降,至唐武則天時期,取材琅哪王氏一系的鉤摹本《萬歲通天帖,卻都是真正的尺牘本色。初唐鉤摹響榻,依憑原有東晉格式,讓我們了解了石刻碑版時代和竹木簡牘時代興衰、緊接其後初興的紙張墨筆手跡時代的書寫樣式。經隋唐而宋元,尺牘的發展因豐富多彩的文化生活興起而使用更見頻繁。唐代歐陽詢《夢奠帖》、顏真卿《劉中使帖》《湖州帖》、柳公權《蒙詔帖》等等,都是我們耳熟能詳的一代風標。宋代以文治國,士大夫讀書人登上國家政治舞臺成為主角,於是本屬柴米油鹽衣食住行之日常生活交流之用的尺牘書寫,因了主角的地位與身份的大大提升,而成為一種文化品質的衡量標志。一個學富五車的士子,無論為名士鄉绅而不入廟堂,或峨冠博帶科舉登仕為官,這尺牘書札的交流一日而不可缺。且與戰國秦漢書牘由識字的專人書寫不同,也與魏晉六朝唐五代的軍閥將帥有幕官書記官代為執筆不同,宋代文人士大夫為官,人人皆能自任揮毫記事。大者奏章書稿小者尺牘便箋,傳世琳琅,這尺牘若論構成「文化」,則非自宋明開始不可。北宋歐陽修對於晉人尺牘有過如下一段精言,堪足為尺牘研究而設;

余嘗喜覽魏晉以來筆墨遺跡,而想前人之高致也。所謂法帖者,其事率皆吊哀候病,叙睽離,通訊問,施於家人朋友之間,不過數行而已。蓋其初非用意,而逸筆餘興,淋灕揮灑,或妍或醜,百態横生,披卷發函,爛然在目;使驟見驚絕,徐而視之,其意態如無窮盡。使後世得之,以為奇玩,而想見其為人也。

宋代距今千年,傳世尺牘已十分珍貴難得,而明代是士大夫們嘯傲風月、吟詩做賦的大普及大風雅的時代。關於明代名賢尺牘,釋讀文字以證諸史諸事,這當然是最重要的。所以,依靠文史學家們的努力,我們可以對許多明代各領域的領袖人物進行重新的解讀:比如王陽明、劉宗周、黃宗羲、顧炎武等曠代大儒,又如徐溥、李東陽、徐階等宰相首輔及以下尚書侍郎。最堪稱珍貴的,是還有像楊繼盛這一批復社和東林黨人和瞿式耜這樣的忠義名士,更有明代赴日本傳播文化的朱之瑜、陳元贇和中國僧人如樹立日本黃檗宗書法流派的隱元隆琦、木庵性蹈;和傳播篆刻藝術到東瀛的獨立性易、東皋心越,這樣一些叱咤風雲的人物。他們的尺牘當然也是蘊含著深厚的歷史感,甚至本身就是被當作歷史文獻存在的。

而從書法藝術的角度看,情況又有所不同。書法關注的更多的是審美,一件尺牘的文辭内容如何?當然也要關心;但一件手札的格式如何?樣式有無固定的約定俗成的規則?為什麼規則格式是這樣的而不是那樣的?其中有什麼樣的歷史緣由?尺牘與手卷是什麽關係?和冊頁斗方書寫又是什麽關係?如果是古代尺牘,那麽受信者對方的名在前還是在後?是先在抬頭上寫對方名字,還是在先端抬頭上先自報家門表明發信人即尺牘出自誰手,在尺牘收尾處才另起行列上對方大號以示尊重?今天的習慣是客先主後;但在唐時尺牘卻是主前客後。又比如,兩漢魏晉時通行使用竹木簡牘,少用布帛,即使有之,也是小片上簡單三五行,信皮(信封、信袋)上書有對方名諱以便投送,内文則并無對方抬頭也不署己款。這方面只要看看王羲之《姨母帖》《孔侍中帖》《快雪時晴帖》《初月帖》和王珣《伯遠帖》王獻之《鴨頭丸帖》《中秋帖》等等傳世晉帖即可明了。當時書札信簡尺牘,的確并無署款落名的現象。

記得三十年前,曾經在美院舉辦「學院派書法創作研究生」指導過一件主題性創作:题為《與古人書》。作者構思為致書于書法史上的聖賢即王義之、顔真卿、蘇東坡、米芾、趙孟頫、王鐸、康有為七人,並以這七位古人的書風技法,擬出書信體文分别向七家致書請益。書法初稿完成後,大家圍座討論,我則說創意和主题提煉非常出色,書法技巧層面表現也可以,技法拉得很開而未混淆,這是優點。

但尺牘格式事關文史知識,有否專門研究過?比如魏晉人尺牘格式,是信囊内紙不落雙方名款,而在外皮上寫收件之對方名字。而唐代則有信皮面上書對方名諱而内紙末端署己款至宋代則反之,尺牘内紙上前端先書己名,如歐陽修、蔡襄、蘇軾尺牘頭上起行,頂格即有「修啓」、「襄啓」、「軾啓」……至南宋范成大、朱熹、陸游的尺牘,乃至元初趙孟頫一輩,署款又在文尾。直到明代王鐸、清代康有為的種種格式,是否需要仔細研究一下?據此,要求一是推薦作者通讀《中國尺牘文學史》,補充文史這方面的專業知識;二是把晉唐宋元尺牘圖片收集起來作對比。考察它們的外形式即書信格式,再對應到作者所選擇的七位古賢的時代中去。一件書法主题創作的過程,變身成為一次中國古代尺牘書法文化展開與探究的過程。當時的收獲,現在回想起來仍然記憶猶新,恍若昨日。

明代名賢尺牘沿襲晉唐宋之風氣的另一個特徵,即是在書札尾部大量留空。至今日本的老派人用毛筆寫信,仍有此從唐代以來的文書習慣。我初不解其意,以為如唐代以下,函尾既已書「謹空」、「敬空」收尾,為何還要留大段空白以見浪費?後讀孫過庭《書譜》:「謝安素善尺牘,而輕子敬之書。子敬嘗作佳書與之,謂必存録。安輒題後答之,甚以為恨」才恍然大悟。謝安是宰相高官,又是長輩,當時尺牘習慣,發信人署後書謹空留大段白,是等候尊長閱後批復,又稱「批反」。王獻之以佳作奉谢安,希望他不以簡單文書「批反」,而重視珍惜保留存錄之;但謝安不以為然,順手「題後答之」即尊者閱後「批反」;遂使獻之大恚,「甚以為恨」。王耀庭先生并引米芾《李太師帖》、沈括《補筆談》兩條資料佐證之,益見「批紙尾」曰「反」如官司批狀、詔書批答然。這樣的判斷,遂使尺牘格式研究更深入矣!亦即是說,尺牘文字書完署款後并未完了,原紙尾大段留空以待「批反」後,才算完成。這样的理由和思考,是我們過去從未想到過的。

尺牘文化作為一種書法史形態,除了文史學界用以作文獻佐證之外,應該有更多的關於尺牘形式、書牘格式的細密的藝術審美研究。它牽涉古代文士的空間意識、留白意識、抬頭意識、「敬空」以待「批反」的做法,把它與其時的審美習慣,尊卑關係結合起來看,可以誘發出無盡的巧思妙悟,而於書法史研究大有禆益。而且,除了尺牘形式研究以外,我認為甚至還應該有充分的獨特的尺專門技法研究;比如王鐸寫丈二連綿大草和寫尺牘之筆法不同,徐渭寫中堂大軸多用羊毫破鋒和寫尺牘的時出狼毫尖笔,董其昌的寫條幅手卷多取疏空字距而寫尺牘則字字緊密貫穿。這些對比,都在這部《明代名賢尺牘集》的範圍中可以找到豐富的例子。

本文節錄自《明代名賢尺牘集》

浙江大學 白謙慎教授

他們生活在明朝:一個還沒有電話、電報、傳真、視頻、伊妹兒的時代。遊子向父母報平安,離別的情侶訴衷腸,友朋之間互致問候……他們便要拿起毛筆──寫信。

遠在明代之前,中國的信札文化就已經十分成熟和發達。古人寫信極講究禮數,如何具禮、稱謂、祝頌,乃至書寫格式和字體,都要遵循約定俗成的規矩。這些規矩可以在日常生活中向前輩或同儕習得,也可以閱讀教人寫信的書籍──書儀。書儀的歷史很悠久,據文獻記載,漢魏時期已有書儀。在東晉,書聖王羲之也曾撰寫過書儀,可見信札在日常交往中的重要性。明代出版的書儀也很多,明人的書信也嚴格地遵循著行之一千多年的慣例。

明朝人寫信的頻繁程度遠遠超出我們的想象。萬曆年間,義大利傳教士利瑪竇來到中國,他發現中國的讀書人很喜歡寫信。他敏銳地觀察到,中國人的「書面語言和日常談話中所用的語言差別很大」。中國文人自古以來「就一直把絕大的注意力放在書面語的發展上」,「他們的辯才只見於寫作而不是口語」。「結果有時候甚至是住在同一城市而且很近的朋友,也是書信往返,而不見面談話。」(見《利瑪竇中國札記》)

講究書面語的優美使寫信和讀信都能獲得審美的愉悅。古代的文言信札,遣詞造句通常很精煉,一個字,一個典故,可以蘊含很多的資訊。明朝人有些短信,雖寥寥數語,但禮數齊全。在他們的案子上,放著信箋、毛筆、硯臺,隨時可以拿起筆來,寫上幾行。同城之內,請家僕送信(送信人被稱為「使」、「力」,或「价」),收信人有時當即回信,託送信人帶回。這樣的往返,有時一天可以多達數次。

寄往遠方的信件則要依靠政府的驛站了,幅員遼闊的大明帝國有相當發達的郵政系统。明代的交通雖比前代有相當的改善,但寄往遠方的信,起碼要經旬逾月方能到達。那時的通訊,空間和時間成正比,空間越遠,一封書信寄達的時間就越長。山水阻隔,魚雁難通,人們對遠方親友的信札總是引頸期盼。信到了,只要不是壞消息,喜悅之情不言而喻(有些書信的第一頁,寫著「平安家書」四個字,使家人未讀全信先放下心)。遇到戰爭,烽火連天,一通家書真可以抵萬金了。

古代絕大多數的書札是用行草書寫的,逸筆草草,性情流露,字如其人。捧讀來函,看到那熟悉的筆跡,令收信人想象著千里外親友的音容笑貌。因此,南北朝時有諺語云:「尺書書疏,千里面目也。」

利瑪竇神父在中國傳教期間,還觀察到「書法這種藝術在歐洲更為人重視。」講求書法是中國信札文化的又一大特色。

中國最早的書法收藏,便是從尺牘開始的。漢代書法家劉睦的書札寫得太漂亮了,病重時,他的親戚兼粉絲──皇帝不放棄收藏他的書法的機會,居然專門派人請他在病榻上寫幾通草書尺牘。東晉時期,士大夫之間的書法競技,也是以互通書信的方式進行的。宋代以後,刻帖成為保存和傳播古代法書的重要手段,而尺牘也成為刻帖的大宗。還有人専門編輯信札的文本出版,明末清初的周亮工就刻有《尺牘新抄》。而有些學者和文人,在寫信之際便已有傳之後世之想,他們把寫信作為著述。所以在一些著名學者的文集中,常能見到專門收錄信札的卷帙。

明人尺牘不但數量大,而且有些信札相當稀有和珍貴。如陳獻章、王守仁、羅洪先、焦竑、劉宗周、方以智、顧炎武、黃宗羲等大儒和晚明復社的發起人、太倉二張──張溥和張采的信札,都具有重要的文獻價值。不同時期文壇祭酒(如王世貞、錢謙益)的信札也甚為難得。除了這些博學鴻儒外,還有文徵明、徐渭、董其昌、八大山人這些大藝術家的信札。這些信札或反映閒適的幽居生活,或談文論藝,或為國家的危難而焦慮,或述說著日常生活中的種種瑣事……由於人們對手跡書法的珍愛,它们得以倖存傳世;又因展覽和出版,從私域走入了公共空間。

人類的通訊,在我們這個時代發生了巨變。遊子要给慈母報個平安,已不用再寫信,只需打開手機。不過,往昔那種遙遠的牽掛和懷念,也慢慢地淡了,越來越淡。如今,當你收到一個伊妹兒,讀罷隨即刪除;當你在瞬間發給幾個人、幾百個人甚至成千上萬個人同樣一個伊妹兒;當你用尺寸完全一樣的紙張,列印出毫無觀賞價值的伊妹兒時,你正和千千萬萬的人們一起,把手書信札送進歷史。在通訊變得如此方便、如此有效率、又如此地沒有美感的今天,賞讀明人尺牘之餘,你或許會有這樣的衝動:我要用筆給友人寫一封信,在信封上抄好地址,貼上郵票,把它投入郵筒!

本文節錄自《明代名賢尺牘集》

何創時書法藝術基金會董事長 何國慶

明代文人生活史的研究,近二十年來累積了非常豐富的成績。相關史料來源非常廣泛,舉凡詩集、文集、方志、家譜,都有不少記載。然而文人生活最直接的史料,其實來自於魚雁往返的尺牘。尺牘所談皆是生活中的交遊、文學、書畫創作、出版、飲食、官場文化等。所涉範圍之廣大,內容之真實,文人氣息個性盡藏於其中,遠非經過篩選的詩文集所能相比。

翻檢明朝史事,通才博學型的大師級學者為數眾多,略舉本書收錄,個人印象較深的幾通尺牘與讀友分享。以王守仁(陽明)為例,大多數人知道他是一位大思想家,其「心學」思想包含了濃厚的人文主義的自由色彩。但很多人可能不曉得,王守仁也是傑出的兵學家,他曾經平定南赣與兩廣的匪亂與民變,一生最大的軍事功業乃是平定江西寧王宸濠之亂。嘉靖皇帝即位後,念王守仁平寧王之亂有功,敕封其為「新建伯」以表彰其功勛。本收錄的一通尺牘,是他三十七歲寫於貴州,正當「龍場悟道」,奠定其一生心學體系的關鍵時期,內容所述人物身份的確認,更是彌足珍贵。對照陽明弟子鄒守益的信,提到「青陽新建陽明書屋于九華,同志諸友命記其成』,因此他寫成《九華山陽明書院記》,可以在鄒守益文集得到参證,也顯見其推廣陽明學的熱情與用心。

至明末,影響最深遠的要算是顧炎武與黃宗羲。本書所收顧炎武的信寫給文學大家歸莊。歸莊與顧炎武齊名,時有「歸奇顧怪」之稱。顧炎武說,歸莊先前兩次所寄詩文皆已拜讀,認為歸莊的詩稍流入宋調,應該「通經學古,以救時行道」。黄宗羲寫給鄭梁的信,提到至崑山徐乾學家傳是樓觀其藏書,並挑撰徐氏所藏之宋元文集人抄寫,將近千冊,實為快事。此事應是為手邊正在撰寫的《宋元學案》搜集資料。凡此種種,皆可見當時文人交遊之情景,所述學問諸事也可補年譜之闕。

明末出版事業興盛,私家刊刻有時還需要得到贊助人的資助。偶然得到涂紹煃的尺牘,當時並不知道他是誰。後來讀到宋應星《天工開物》序,提到一位出版贊助人竟然就是涂紹煃。序文中說,以自己的財力,無法刊行《天工開物》,但是「吾友涂伯聚先生,誠意動天,心靈格物,凡古今一言之嘉,寸長可取,必勤勤懇懇而契合焉。昨歲《畫音歸正》,由先生而受梓。兹有後命,復取此卷而繼起為之,此亦夙緣之所召哉。」宋應星生動刻畫了涂紹煃積極資助出版事業的歷史形象。從這段文字我們清楚知道,沒有涂紹煃的解囊相助,就沒有《天工開物》這本巨作的傳世。崇禎十年本的《天工開物》是最早的刻本。為表彰涂紹煃出資出版之功,學界稱此本為「涂本」或「涂伯聚本」。我們認識了這層背景,涂紹煃的歷史地位自然就不同了。

明代文人結社風氣綿延近三百年,大盛於晚明時期,其中以復社氣勢最盛。本書蒐羅復社成員三十一人尺牘,其中各有七人寫给楊廷樞(维斗)、許元禎(伯贊),所言諸事有相當篇幅討論關於科考制藝文編選。以復社當時在科考與時政的影響力,大江南北學子莫不蜂擁入社,以求能在科考上魚躍龍門。又例如復社盟主張采寫給楊廷樞的信講到,「讀書之暇,可稍尋經世,或荒政,或數學,苟有益於用者,得一分是一分」,這種實事求是的態度,正可體現復社「興復古學,務為有用」的經世濟民精神。

復社之興盛,不論在成員或精神上,都與東林無法割捨,當中有傳承之血脈。本書收錄東林諸君子尺牘,其中頗能見證當時的政局世態。缪昌期給姪子繆尊素的信,寫於尊素即將赴京趕考,繆昌期祝福他考試順利,並叮嚀外出並須「慎言、慎動、慎交遊」。繆昌期另一封信寫給東林魁首顧憲成,信文中提到的《尚行精舍記》,現可見於顧憲成《涇皋藏稿》卷十。顧憲成於萬曆二十六年(1598)與蘇州、松江、常熟、太倉、嘉興、宜興等吳中文人期會於無錫惠山天下第二泉旁研講,一時賢朋滿堂,名播天下,史稱「龍山勝會」。《顧惠成年譜》卷三提到,「龍山勝會,不减鹿洞、鵝湖」可與此相佐證。而這件尺牘的傳世,也提醒後世學人,晚明龍山勝會的規模與影響力,足可媲美朱熹在鹅湖、白鹿洞書院的講學,乃學界不朽之盛事。

高攀龍寫给六弟信中講到,『吾邑遽失顧先生,一大變也」即指顧憲成謝世一事。高攀龍因為「顧先生新喪」所以「不酒肉」,也可見東林人士對顧憲成的景仰與推重。另一封寫給七弟的信,高攀龍講到自己的近况,「今年遇凶神惡煞,作事之拙,窮天極地」,但也勉勵七弟:「然否極者,有泰來之機,望弟勿自隳也。」

又例如楊漣信札起首即感歎,「今天下獨不得實心任事之人耳!」如今虜患未滅,軍士「家無宿飽」而「京師無所憑藉,不足當長城一面」,國事敗壞的原因乃出在「人」,用人不當,國勢也無有起色。通讀此信,可見得楊漣以國家君主為己任之心,以及對君子蒙塵,百口莫辯的憂慮之情。

明代尺牘的文學性直可與小品文作等同觀,在此我要特別推薦唐順之寫給歸有光的信,其文辭之優美,光是看「使君朝為青溪長,暮為煙霞主人,一鶴守門,客至闌入,松花荇菜,河轉天明」這幾句,意境可直追王勃《滕王閣序》、范仲淹《岳陽樓記置》置於中學國文課本應當是非常適合的。唐順之在信末說:「此書宜出示諸公一歎而罷」,可見這是他得意之作。

作為文學一脈的戲曲,在明代名家輩出。本書收錄的兩件尺牘,當中人物與明清曲學有關。喻時寫給沈啟(1491-1568)的信,稱讃其子沈理「果良弓裔也」。沈理長期跟隨父親身邊處理事務,雖無功名,然傳承優良家風,乃引導家族走向興旺的樞紐人物。沈氏家族於晚明蘇州可謂世家,更是著名的曲學家族,接連出現了沈環、沈自晉、沈自徴、沈寵綏等曲家。清代乾嘉年間曲家沈起鳳亦為沈氏後人。著名出版家童佩寫给「伯龍老兄」,乃以《浣紗記》傳奇聞名於世的曲學大師梁辰魚。梁辰魚是使用昆腔來創作戲曲的創始者,對中國戲曲的發展貢獻卓著。

再回來看看書畫家的尺牘,裡頭也有非常生動的文人生活場景。文彭寫给上池的信,內容關於篆刻創作,從信文可知上池的身份除了負責文彭篆刻的應酬交易,本身也是一位醫生。關於潤筆之事,自古有之,然文人都不便明講。從董其昌的信上,我們知道先前收信人寄去稿件,請董其昌作序,董說作序乃舉手之勞,不必酬金,只要求文徵明之畫為潤筆之資。我們在展閱尺牘之際,似乎也見到董其昌快言快語的自信豪情。

最後,我想分享尺牘中的「家書」,見證文人生活中的親情。陸深寫給兒子陸楫,信中所言「康寧家書」,也就是遠行在外報平安的意思。陸楫傳承優良家風,是先進的經濟思想家;他在著作《兼葭堂稿》中反對「禁奢」,認為節儉雖對個人和家庭有利,卻對社會發展不利。富人奢侈可以增加窮人的就業機會,使社會愈加繁。這樣的想法頗類似現代社會鼓勵消費、增加商品流通的概念。陸深家族在上海歷史上影響深遠,陸深告老回鄉後住在浦東老家。明朝中葉,上海地區飽受倭寇之擾,百姓決定築城抵禦,然而卻缺乏資費。這時陸深已去世,梅夫人卻義不容辭慷慨捐贈了五百畝田、二千兩銀子,還主動承擔了建築小東門的所有材料和人力。現在陸深的舊宅雖然早已不存,但是陸家嘴、陸家宅等地名,都保存在上海的歷史文化記憶中。

孫植寫信給兒子孫成泰,聽聞兒子的教師稱贊其子鄉試所作的題試「文格超偉,且有理趣」,相當欣喜。後文說家中平安,孫兒壯實易長,並要兒子好好遊覽金陵,並且要到親友故舊家拜访,為孫植致意。信更末,孫植還不忘囑咐兒子多結交良師益友。孫成泰後登萬曆五年(1577)進士。萬曆二十三年(1595),文壇才子袁宏道初登官場任吳縣令,當時蘇州知府孫成泰得知宏道整肅官場,清理稅賦大有成效,因此頗賞識宏道並大力支持。孫成泰重教化,曾於萬曆三十二年(1604)刊行戚繼光所著兵書《紀效新書》。檢閱孫成泰事蹟,再回過頭來看孫植的家書,為人父親的期望果真得到回報了。

明人尺牘所載繁複,相對於正史與詩文集,尺牘文字直接抒發情感,讀其信如見其人,當中的喜怒哀樂、悲歡離合,總讓觀者讀後一唱三嘆,掩卷沉思。

本文節錄自《明代名賢尺牘集》