釋心越 / Shi Xinyue

- 出家地:江蘇 蘇州 報恩寺

- 住持:日本茨城祇園寺、日本長崎興福寺

- 稱號:日本琴學之祖、篆刻之父

杭州金華府浦陽人。俗名蔣興儔,字心越,初名兆隱,號東臯。生於崇禎己卯(1639)八月二十八日生,卒於康熙三十四年(1695)。八歲出家,先是禮蘇州報恩寺俗叔蘭石志靈剃度,十三歲往謁著名高僧覺浪道盛。後依道盛之命,登杭州皋亭山從闊堂大文參究佛法,經二年而受印可,三十三歲,入住西湖永福寺。未幾,三藩之亂起,心越萌生渡海之志,於1677年應長崎東明山興福寺住持澄一道亮(1608-1691,祖籍杭州)之邀東渡弘化,成為日本曹洞宗壽昌新派之開山祖師。

旅日期間,心越曾與黃檗、曹洞二宗諸禪師往來相交,日本洞宗諸老亦相繼前來參叩。與此同時,常陸國水戶藩(今日本茨城縣中、北部)二代藩主德川光圀(1628-1700)得知心越來日,遣使詔請入藩,心越心意未決。因改宗之事,與黃檗宗僧發生衝突,致遭禁閉,後經光圀奔走上書,居中協調,遂脫其難。心越在光圀協助下,離開長崎轉往常陸,於元祿四年(1691),住錫岱宗山天德寺;翌年,天德寺重興開山,易名天壽山祇園寺,心越是為開山第一世。當時心越開堂演法,四方僧眾雲集,據傳達一千七百餘人之多,史家用「蓋三百年來未曾有盛事也」形容其盛況。作《壽昌清規》、《不願共住規三十六條》、《日用規例九條》等,為日本曹洞宗寺院制度規範奠下重要基石。元祿八年(1695)圓寂,壽五十七。嗣法者有吳雲、天湫法灃及觀之居士(光圀法名)三人。

日本篆刻之父、琴學之祖

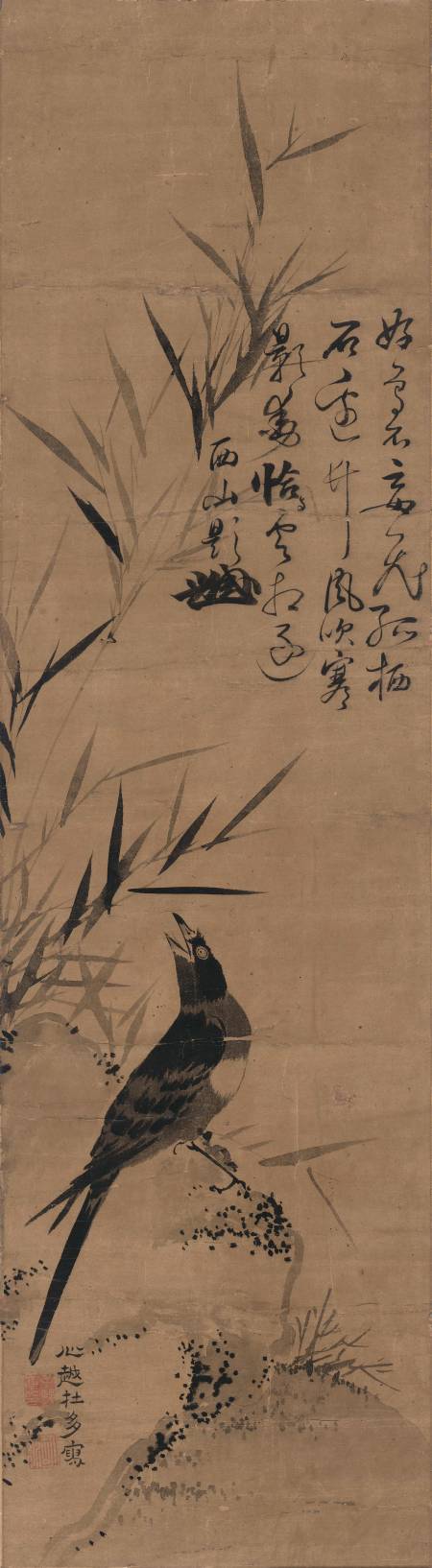

傳記載心越禪師身長七尺,雪眉蓮目,氣品高潔,恬澹溫雅,時人特目為「僧中之真儒」。除了禪法高妙外,兼擅墨戲三昧,於書法上,四體皆能,尤長草隸之筆;繪畫上, 精工釋道人物,兼圖梅蘭竹菊,此外,又於篆刻、琴樂方面有造詣,日人尊為「琴學之祖」,在「日本篆刻之祖」獨立性易之後,被稱為「日本篆刻之父」。

東渡日本時帶有古琴五床,其中有記載的是「虞舜」、「素王」、「萬壑松」這三床。「虞舜」由德川家收藏,現收藏在東京國立博物館。此外他還把《松弦館琴譜》、《理性元雅》、《伯牙心法》、《琴學心聲》和自撰《諧音琴譜》等古琴譜帶到了日本。在日本東臯心越尤以授琴出名,著名弟子包括杉浦正職、松浦琴川、人見竹洞等,弟子將琴學傳入了日本的儒官及學者之中,並且搜集心越的琴曲,集成《東琴譜》,於寶永年間(1704-1711)出版。

在篆刻一藝,他為德川光圀鐫刻「源光圀印」、「子龍父」,有《開山自刻印鑑》傳世。他從中國帶去的《韻府古篆匯選》,後贈送德川光圀,並被水戶藩彰考館翻刻流傳。這部字典因此成為日人學習篆刻的工具書,對中國篆刻在日本的宏揚起了很大的作用。從客觀角度來看,獨立與東皐兩位禪師先後帶動篆刻藝術的風潮。早期的日本書道史缺乏篆隸傳統,此時因為篆刻的興起,連帶使得書家開始學習篆隸,也因此為明治時期從清朝大量引進碑版書風奠定了堅實的基礎,影響一直到當代。篆刻弟子有松浦靜軒、榊原篁洲等,形成日本篆刻初期江戶派。

達摩不倒翁,支撐了日本人心

面對天災、飢荒等突然出現的波折,任何人都會感到驚擾,天明年間(1781-1789)的飢荒,則讓高崎地方經面臨這樣危機,但是當地的少林山達摩寺,則安定了整個地方的不安情緒。少林山達摩寺是東臯心越弟子天湫法灃為紀念達摩大師所創建。傳至第九代的東嶽法師,根據東臯大師所繪之「一筆達摩」的樣式與精神,創造出「達摩不倒翁」,用來勉勵人們越過逆境、越挫越勇。此後,「達摩不倒翁」傳遍日本,支撐了日本人的心,現在已經成為日本最具代表的紀念品首選與吉祥物,日本之境內與外國,都能將「達摩不倒翁」與日本人連結在一起。而其源頭,就是生於明朝、來自中國的東臯心越大師。

衍伸閱讀:

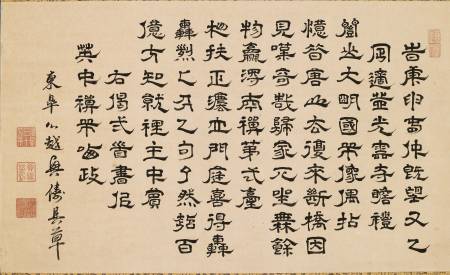

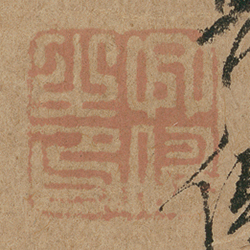

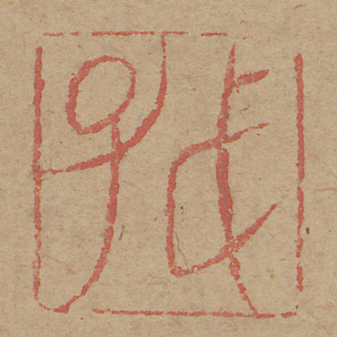

《洞宗三十五世》出處:《隸書唐詩卷》

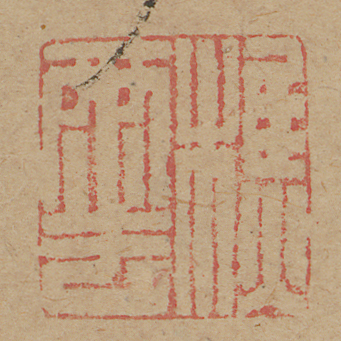

《洞宗三十五世》出處:《隸書唐詩卷》 《興儔之印》出處:《與慎老書》

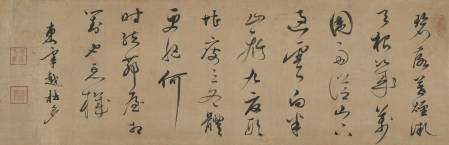

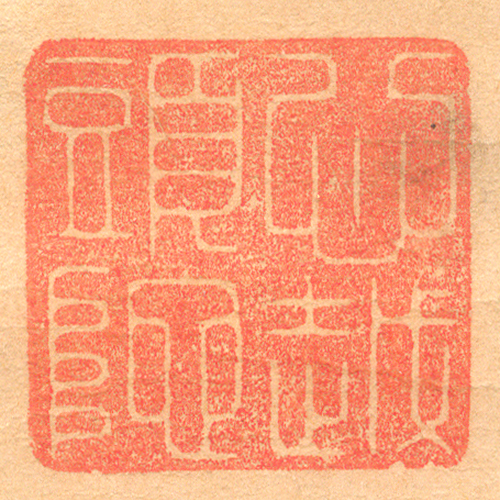

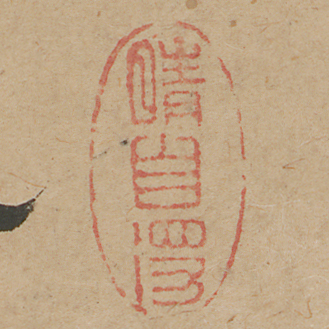

《興儔之印》出處:《與慎老書》 《心越頭陀》出處 :《隸書偈二首》

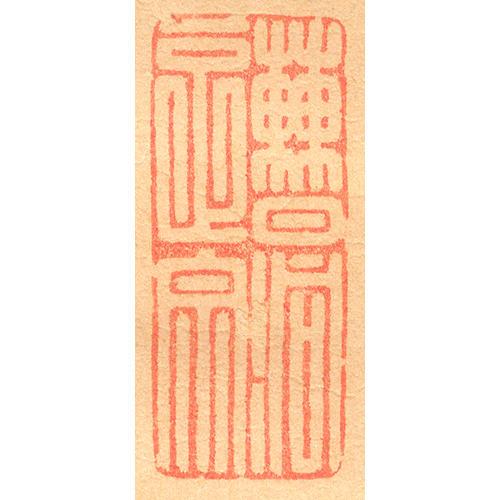

《心越頭陀》出處 :《隸書偈二首》 《曹洞正宗》出處 :《隸書偈二首》

《曹洞正宗》出處 :《隸書偈二首》 《興儔之印》出處 :《隸書偈二首》

《興儔之印》出處 :《隸書偈二首》 《洞宗三十五世》出處 :《隸書偈二首》

《洞宗三十五世》出處 :《隸書偈二首》 《戉子》出處 : 《梅花軸》

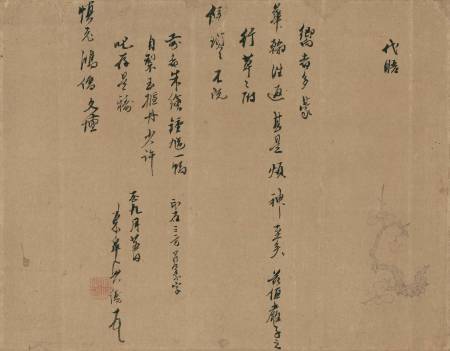

《戉子》出處 : 《梅花軸》 《樵雲》出處 : 《梅花軸》

《樵雲》出處 : 《梅花軸》 《晴自得》出處 : 《梅花軸》

《晴自得》出處 : 《梅花軸》 《心戉子章》出處:《草書五律橫幅》

《心戉子章》出處:《草書五律橫幅》 《天放》出處:《草書五律橫幅》

《天放》出處:《草書五律橫幅》 《一瓢》出處:《草書五律橫幅》

《一瓢》出處:《草書五律橫幅》