戴笠 / Dai Li

戴笠(1614-1682),初名鼎立,字則之,又字耘野。江蘇吳江縣人,明諸生,清兵入關後入秀峯山為僧,後還俗隱居於吳江同里朱家港,教授生徒,熟悉明末史事,孜孜著述。與杭州戴笠(曼公,1596-1672)同列名吳江「驚隱詩社」(1650-1664),故其生平常被混淆。

戴笠著有《懷陵流寇始終錄》,記明末農民起義事蹟的史書。編纂始於順治年間。時吳江史學家潘檉樟(1626-1663)﹑吳炎仿司馬遷著《史記》的體例,撰寫《明史記》,邀戴笠撰寫明末農民起義部分,即謂「流寇志」。康熙二年(1663)莊廷明史案發,潘﹑吳因受株連被殺。《明史記》未得完成,但戴笠不避風險,完成自己承擔的《流寇志》部分的撰寫。

戴笠死後,遺稿由其門生潘耒(1646-1708)所得,後由吳殳刪節成書。該書長期只有抄本流傳,各抄本的卷數﹑內容﹑序跋和其他附錄多有不同。通行本《懷陵流寇始終錄》正文十八卷,後有《甲申剩事》一卷,《將亡妖孽》一卷。卷末附清嘉興譚吉璁撰《延綏鎮志‧李自成傳》一卷,卷首有潘耒撰《寇事編年序》、吳殳撰《懷陵流寇始終錄自序》和《流賊亡明節目》。全書記事起於天啓七年(1627)八月明思宗朱由檢即位,止於清康熙三年夔東十三家失敗,敍述了明末農民起義的全過程。作者採輯邸報﹑名臣章奏與私人記載,以編年體裁排日系事,敍述詳明,又自撰小注和考異,散附正文之下。書中對於明末統治集團內部的互相傾軋,及其在政治、軍事方面的無能,也多有描述,對於研究明末的社會狀況,也提供了有價值的資料。

朱柏廬(1617-1688)與戴笠相識於康熙十一年(1672),隔年戴笠六十歲時撰寫〈戴耘野先生六十壽序〉說道,「吳江戴耘野先生,其抗節尤高者也。三十年來不入州府,微獨當世之人莫或窺其顏面,即我徒亦罕得見之。而壬子秋,扁舟載酒,過訪於玉峰之陽、婁水之陰。杓石程子、重其袁子為之導,葵園呼子為之主。吾邑同志之士仰其風者,幸得親見,相與賦詩投贈,以為勝事。」

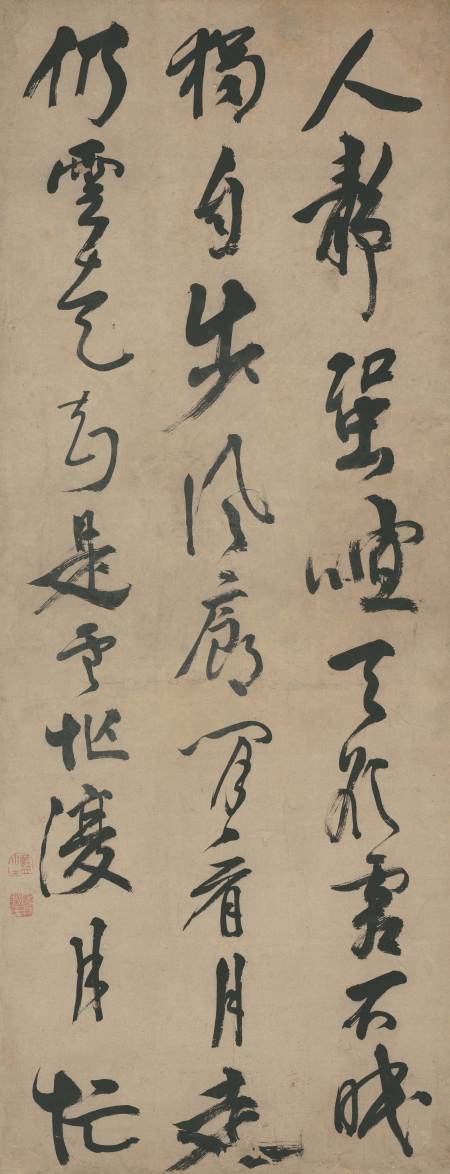

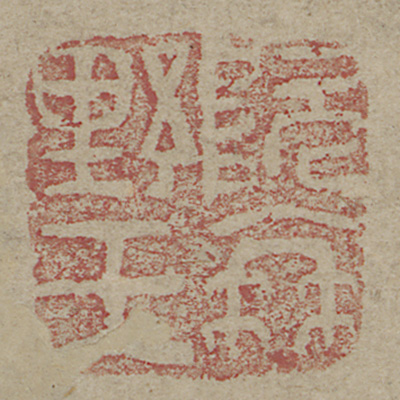

《戴笠生》出處 :《七絕立軸》

《戴笠生》出處 :《七絕立軸》 《阮髥野王》出處 :《七絕立軸》

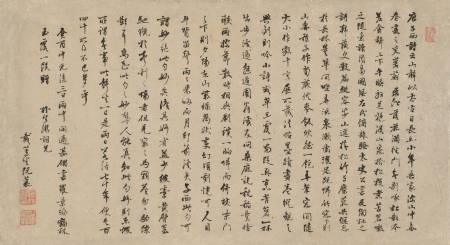

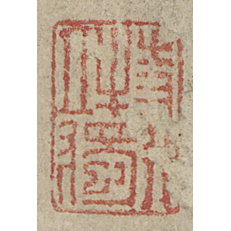

《阮髥野王》出處 :《七絕立軸》 《特立獨行》出處 :《羅大經鶴林玉露》

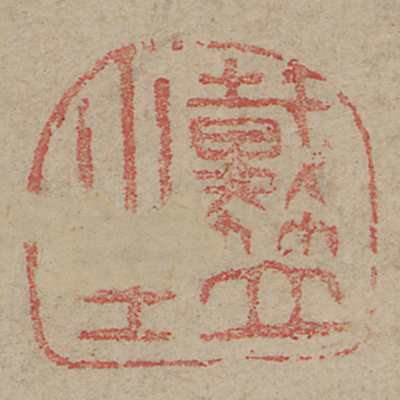

《特立獨行》出處 :《羅大經鶴林玉露》 《阮簑私印》出處 :《羅大經鶴林玉露》

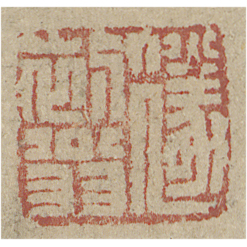

《阮簑私印》出處 :《羅大經鶴林玉露》 《篴初翁》出處 :《羅大經鶴林玉露》

《篴初翁》出處 :《羅大經鶴林玉露》