湛若水 / Zhan Ruoshui

廣東增城人。初名露,字民澤,避祖諱更名為雨,後又更名為若水。字元明,因家居西南有甘泉郡,又號甘泉子,晚號默翁,學者稱甘泉先生。

陳獻章弟子

弘治七年(1494),湛若水成為陳獻章弟子,學得「隨處體認天理」。陳獻章對他影響甚大,預言湛若水將來必有一番作為,因此將靠近新會的一處豪華講堂「釣台」作為衣缽傳給他。弘治十三年(1500)陳獻章去世,湛若水為恩師守喪三年。弘治十八年(1505)湛若水登進士第,選翰林院庶吉士,擢編修。同榜有嚴嵩、陸深。當時王守仁在吏部講學,一見定交,共以倡明聖學為事。正德二年(1507),擢翰林院編修,參與《孝宗實錄》編修。正德三年(1508),擔任會試考官,他推薦的呂柟成為狀元。

出使安南

正德三年(1508)四月,奉命出使安南封藩。正德六年(1511)年末,再次代表正德帝出始冊封安南王。出使安年所作《南交賦》是公認的名篇,與董越的《朝鮮賦》開辭賦敘寫域外風光的先河,被譽為明朝域外賦的「雙璧」。

講學西樵山

正德九年(1514),母親逝世,丁內艱歸鄉,為其守墓三年。守喪結束後卜居廣州西南西樵山講學於大科書院。修建校舍,提供來此求學的書生免費食宿。湛若水會先要求其學習禮儀,而後才能入席聽講,興起者甚眾。學生們必須三點鐘起床,按照課表學習六小時。然後是四小時自修,兩小時寫作,四小時靜坐,四小時複習白天的功課,只剩四小時的睡眠時間。湛若水本人也是按此課表作息。

終其一生,湛若水至少興辦三十六個書院,十九個在廣東,十三個在南京,三個在福建,一個在湖廣。生平所建書院,皆修建祠堂祭祀陳獻章。

迎合世宗道教思想

嘉靖初年入朝,陞翰林院侍讀,不久陞南京國子監祭酒,為監生們講授心性,並撰寫《心性圖說》,後來擴充為《心性書》。嘉靖七年(1528)升任南京禮部右侍郎,此時自己出資在城郊興建新泉書院與三山書院,親自講學。嘉靖八年(1529),朝廷召回北京,升任禮部右侍郎,兩年後任左侍郎。他與夏言合作,迎合世宗的道教思想,世宗祈福獲得皇位繼承人,湛若水是參與儀式的七大臣之一。

歷官三部尚書

嘉靖十一年(1532),湛若水再次被派到南京任職,此後七年,歷任南京禮、吏、兵三部尚書,後致仕歸鄉。嘉靖三十九(1560)年逝世於廣東番禺的禺山精舍,享耆壽九十四歲,後歸葬故鄉增城天蠶嶺。追贈太子少保,諡文簡。

陽明若水相異

起初,湛若水與王守仁一同講學,後各立宗旨,王守仁以致良知為宗,湛若水以隨處體驗天理為宗。王守仁言湛若水之學為求之於外,湛若水亦謂王守仁格物之說不可信者四。又曰:「陽明與吾言心不同。陽明所謂心,指方寸而言。吾之所謂心者,體萬物而不遺者也,故以吾之說為外。」一時學者遂分王、湛之學。

湛若水著有《甘泉集》、《甘泉新論》、《白沙詩教解注》等。《全明散曲》輯錄其套數一套,筆調婉麗濃豔。注重人物神情的描摹和心緒的表白,纏綿悱惻,淒切動人。(參考《中國曲學大辭典》。)

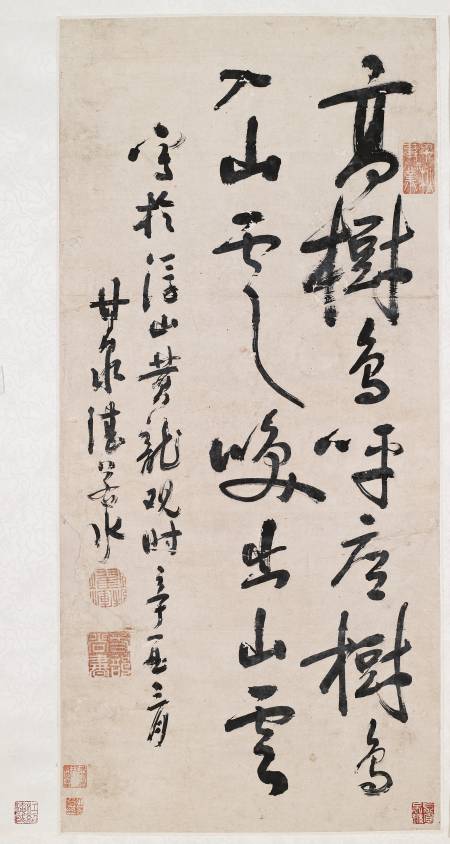

《千秋事業》出處 :《高樹入山對句軸》

《千秋事業》出處 :《高樹入山對句軸》 《叁部尚書》出處 :《高樹入山對句軸》

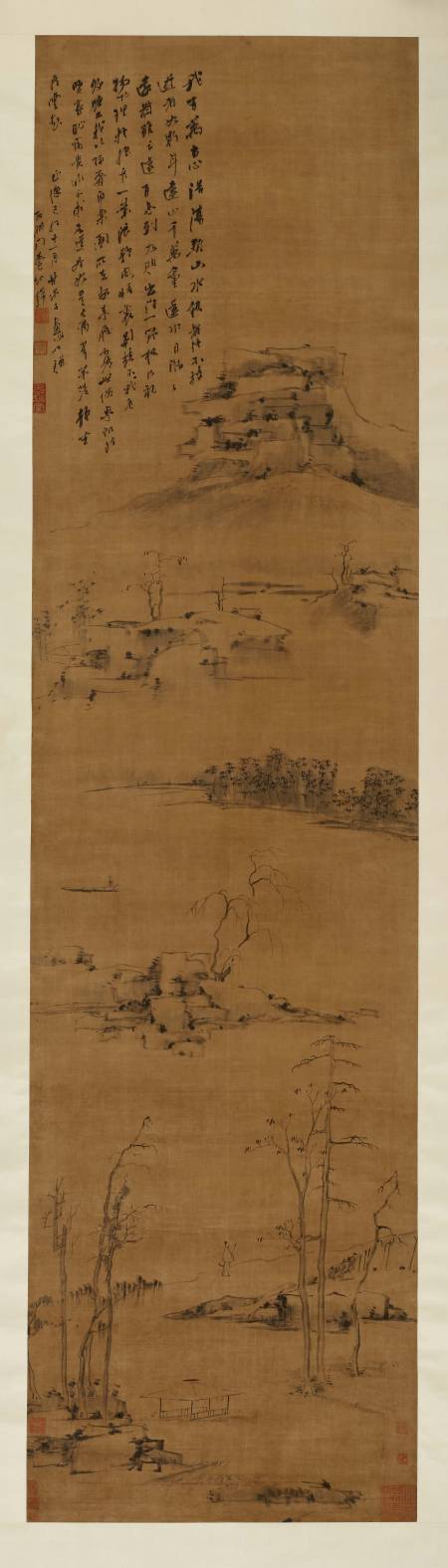

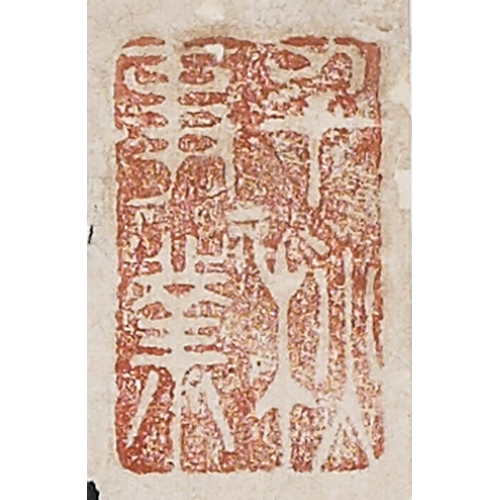

《叁部尚書》出處 :《高樹入山對句軸》 《若水》出處 :《贈丙朋門台山水軸》

《若水》出處 :《贈丙朋門台山水軸》 《忠恕堂》出處 :《贈丙朋門台山水軸》

《忠恕堂》出處 :《贈丙朋門台山水軸》 《甘泉子》出處 :《贈丙朋門台山水軸》

《甘泉子》出處 :《贈丙朋門台山水軸》